Este texto pertenece al Material Educativo PROFAM (MEP) sobre “Consumo de alcohol y sus problemas” Adaptado del material escrito por Esteban Kuten. Supervisión editorial de Paula Carrete, Alejandrina Lo Sasso y Yamila Mahumud. Utilizado en PROFAM (Programa de Educación Continua en Salud Familiar Ambulatoria y Comunitaria del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria, Hospital Italiano de Buenos Aires).

- INTRODUCCIÓN

Este material educativo PROFAM (MEP) trata sobre el consumo de alcohol y las personas que presentan alguna de las formas del consumo inadecuado. La palabra alcoholismo se seguirá utilizando de modo general, sabiendo que con ella nos referimos a alguna de las muchas posibilidades dentro del consumo problemático de alcohol.

El tabaco y el alcohol son las sustancias psicoactivas legales de uso social más extendido, una gran parte de la sociedad las consume y son causa de una alta morbimortalidad. Un pequeño grupo de los pacientes que consumen alcohol presentan un consumo nocivo del mismo y suelen ser llamados “alcohólicos” aunque como ya veremos esta palabra al ser tan general engloba grados muy variables de consumo problemático, desde malos usadores a dependientes, siendo muy poco exacta. Muchas personas con consumo de alcohol nocivo no requerirán tratamiento y su problema con el alcohol remitirá, no tanto espontáneamente, sino por acciones de la persona y su entorno.

La tendencia actual de evitar referirnos a los “adictos” o “diabéticos”, para, en cambio, adoptar una expresión más cercana a los individuos como: “paciente con diabetes” hace que desalentemos el uso de la palabra “alcohólico” para referirnos a una persona que tiene problemas con el consumo de alcohol. Proponemos, en cambio, usar la expresión persona/paciente con consumo inadecuado de alcohol o con trastorno por consumo de alcohol (ver más adelante).

Las adicciones se definen como el uso compulsivo de una sustancia y la imposibilidad de controlar su ingesta pese a conocer los efectos negativos que produce. El término “adicción” es algo impreciso y tiene significados peyorativos. La Asociación Psiquiátrica Americana comenzó a utilizar la expresión “dependencia de drogas”, en lugar de “adicción”, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM IV). En la nueva versión (DSM V) se profundiza este cambio y se engloban todas estas patologías bajo el título de “trastornos por consumo de sustancias”, se abandonan las categorías de abuso o dependencia siendo reemplazadas por un criterio de gravedad: trastornos leves, moderados o severos”. Cada sustancia tiene un apartado específico. En el caso de los problemas relacionados al alcohol se habla de los “trastornos por consumo de alcohol”.

El uso de alcohol está ampliamente difundido en todas las sociedades y la prevalencia de los problemas por consumo de alcohol es muy elevada en todos los grupos poblacionales. El consumo nocivo de alcohol causa alta morbilidad física, psíquica, social y económica. En este MEP seguiremos considerando las categorías de abusadores y dependientes ya que esta terminología es la utilizada en gran parte de la litertatura actual. En algunos casos usaremos la palabra “alcohólico” al citar publicaciones pretéritas en las que aún se utilizaba esta terminología. Volveremos sobre la definición de los TCA en el apartado sobre prevención terciaria.

Pese a que hay innumerables textos escritos acerca del rol de la medicina ante el consumo inadecuado de alcohol, probablemente el médico se vea muy limitado en su accionar frente a ese problema. El principal desafío del médico es acercarse al diagnóstico, ya que la mayoría de las veces no resulta fácil. El médico de familia entrenado debe estar capacitado para valorar correctamente al paciente con consumo inadecuado de alcohol y ofrecerle ayuda, pero también debe conocer las implicancias familiares de esta entidad y su abordaje debería siempre asumir que la enfermedad afecta a todo el grupo familiar y el entorno cercano del paciente.

Del mismo modo que con el tabaco, las intervenciones que apuntan a prevenir el consumo inadecuado de alcohol no pueden darse exclusivamente en el campo de la salud y de la medicina, sino que deberán coordinarse con medidas políticas, legislativas, comunicacionales, educativas y de salud pública.

- OBJETIVOS

- Jerarquizar la magnitud de los problemas causados por el consumo inadecuado de alcohol.

- Enumerar las intervenciones preventivas y terapéuticas más efectivas.

- Definir las estrategias recomendables para el abordaje del paciente con problemas por consumo de alcohol y de su familia.

- CONTENIDOS

Definiciones relativas al consumo de alcohol

Los TCA, en forma general, se definen como una enfermedad caracterizada por recurrentes problemas asociados al hecho de tomar alcohol. Estos problemas se dan en diferentes áreas: familiares, educacionales, legales, financieras, médicas u ocupacionales. En 1935, Alcohólicos Anónimos definió como alcohólica a “toda persona vencida por el alcohol y cuya vida comienza a ser inmanejable”. Los dos conceptos claves de las definiciones son la pérdida de control y el uso continuado de alcohol.

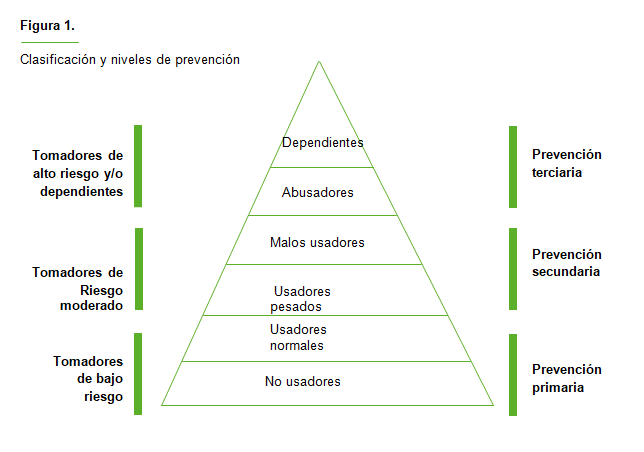

La mayoría de las definiciones de los TCA abarcan a pacientes con avanzados problemas con el alcohol pero dejan afuera a una enorme cantidad de problemas médicos y sociales producidos por el alcohol. Por eso, antes que definir los TCA preferimos clasificarlos teniendo en cuenta las acciones preventivas que puede iniciar el médico sobre la base del grado de problema que tiene cada paciente con la bebida.

Consumo adecuado e inadecuado de alcohol

El uso de alcohol está ampliamente extendido en la sociedad. Su consumo no siempre implica patología, y muchos individuos se pueden clasificar como usadores normales de alcohol. Así, los tomadores de bajo riesgo representan el grupo más numeroso (ver la figura 1). En los dos primeros escalones de la pirámide se encuentran los no usadores (en este grupo se incluye a los abstemios y a los que toman muy esporádicamente bajas cantidades) y los usadores normales (ver más adelante).

Los médicos de atención primaria debemos tener muy en claro qué significa tener hábitos tolerables de ingesta de alcohol. Esto es importante tanto para aconsejar o valorar al paciente en el consultorio como para la eventual ocasión en la que el médico tenga que participar en actividades de educación o prevención (educación escolar, notas los medios masivos de comunicación, charlas en centros de atención, etcétera).

El objetivo de la prevención primaria es evitar el desarrollo de hábitos insanos en relación con la bebida en los no usadores y en los usadores normales de alcohol.

Si bien es cierto que el significado de expresiones como “bajo riesgo”, “uso normal” o “hábitos tolerables” es origen de gran debate, intentaremos dar una idea de cómo cómo calcular y según eso aconsejar correctamente a los pacientes sobre las cantidades no perjudiciales de alcohol. Según la fuente que se consulte estos valores tienen algunas variaciones por lo cual deberán ser considerados siempre en forma aproximada.

Para calcular la cantidad de bebida alcohólica que las personas pueden consumir sin presentar problemas relacionados al alcohol, se utiliza el concepto de Unidad de Bebida Estándar (U.B.E.). Cada UBE representa el volumen de la bebida que se esté considerando con la cual se llega a 10 gr. de alcohol. De esta manera se calcula que el consumo bien tolerado es de 3 UBE por día para los hombres y de 2 UBE para las mujeres. En algunos países como el Reino Unido se considera una UBE a la cantidad de bebida que contiene 8 gr. de alcohol. De ahí que según la literatura que se consulte puede variar levemente la cantidad de alcohol limite tolerada al día.

Para calcular los gramos de alcohol según el tipo y cantidad de bebida se utiliza la siguiente formula:

CC. o ml. de bebida alcohólica x Graduación x 0,8 / 100 = gramos de alcohol

Siendo graduación la cantidad del alcohol en grados de la bebida en cuestión. Por ejemplo, si una persona consume 100 cc de vino de 12.5 grados, la cantidad de alcohol absoluto que ingeriría es:

100 cc * 12.5 * 0.8/ 100 = 10 gr de alcohol

Si consume 250 cc de cerveza de 5 grados:

250 * 5 *0.8 / 100 = 10 gr

Y si consume 40 cc de whisky de 32 grados:

40 cc * 32 * 0.8 / 100 = 10 gr

Como las concentraciones de alcohol de las bebidas varían levemente dentro de un determinado rango (el vino, por ejemplo, va de 10 a 15 grados) en forma aproximada se puede decir que 100 a 130 cc de vino, 250 a 300 cc de cerveza o, 30 a 40 cc de whiskey equivalen a una UBE. Se considera que una copa de vino son 150 cc, una lata de cerveza 300 cc y una medida de bebida de alta graduación son 40 CC.

Para los varones adultos menores de 65 años, se ha establecido el límite superior diario en hasta 3 medidas de whisky, 2.5 latas de cerveza chica o dos copas pequeñas de vino. Para las mujeres, los adultos jóvenes (post-adolescentes) y los mayores de 65 años, dos tragos estándar de whisky, 1.5 latas de cerveza o una copa chica de vino por día.

Se recomienda de modo general a las personas gestantes evitar el consumo de alcohol debido al riesgo de efectos tóxicos sobre el feto, ya que no se conoce cuál es la dosis tolerable para evitarlos.

Existen otras situaciones en las cuales está contraindicado el consumo de alcohol como la enfermedad pancreática o hepática y el antecedente personal de TCA u otras adicciones (excluyendo tabaco), así como ser menor de edad, chofer, piloto, operador de maquinarias o equipos potencialmente peligrosos.

La variabilidad con respecto a la tolerancia al alcohol es muy grande y depende no solo del sexo, sino también de la cronicidad de la ingesta, de las condiciones de llenado gástrico, de la velocidad con que se ingieren los tragos, etcétera. Por lo cual, a veces algunos pacientes presentan problemas relacionados con el alcohol aun bebiendo dentro de los límites que se consideran adecuados.

Lo explicado anteriormente es útil para dar una idea de lo permitido en términos de uso crónico. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de la prevención primaria que puede hacer el médico se relaciona a la prevención de accidentes (fundamentalmente, automovilísticos) por el uso esporádico y en exceso del alcohol.

En una persona de 70 kilos, con el estómago vacío, un trago estándar de whisky produce un pico de alcohol en sangre (alcoholemia) de 25 mg/dl dentro de los 30 minutos siguientes. Una alcoholemia entre 25 y 50 mg/dl produce relajación y sedación, mientras que una de entre 50 y 100 mg/dl, incoordinación y aparente reducción de la inhibición social.

Desde abril de 2023 rige en la Argentina la ley de “tolerancia cero” para la alcoholemia en sangre a la hora de conducir vehículos en las rutas nacionales y en la mayor parte de las ciudades rige la misma normativa.

Se considera que con más de 25 mg/dl de alcoholemia, debería estar absolutamente prohibido conducir automóviles.

Recordemos que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en las personas jóvenes y que la alcoholemia elevada se asocia a más del 50% de las muertes en accidentes de tránsito. Este es el motivo por el cual las definiciones de TCA a veces resultan insuficientes. Muchas personas, sin ser abusadoras ni dependientes del alcohol, pasan por situaciones de alcoholemias altas. Toda reunión, celebración, casamiento, cumpleaños, fiesta de fin de año, etc., es una situación de riesgo.

Consumo excesivo episódico o circunstancial

Cuando las situaciones de alto consumo de alcohol son de por lo menos 4 UBE en las mujeres y 6 en los hombres en una única ocasión reciben el nombre de “consumo excesivo episódico de alcohol” (CEEA) o, más conocidas por su nombre en inglés, binge drinking. Este tipo de consumo conlleva un riesgo de accidentes e intoxicación aguda significativo y es relativamente frecuente en adolescentes. La prevención del CEEA es especialmente importante en esta población y todas aquellas personas que la presentan con frecuencia podrían merecer ser evaluadas con mayor profundidad. Cuando las ocasiones de consumo episódico son de entre 4-5 o más por mes se considera que la persona tiene un consumo problemático de alcohol. Evaluar correctamente este tipo de consumo es especialmente pertinente en los pacientes de bajo riesgo, ya que, al no consumir diariamente, se autoperciben como lejos de tener un problema.

La bibliografía más reciente destaca que las personas son habitualmente evaluadas por su consumo diario y no necesariamente se aborda la posibilidad del CEEA. Las personas que tienen estos episodios con relativa frecuencia se encuentran no solo en riesgo de accidentes, sino que además se le suman el aumento del riesgo cardiovascular relacionado al consumo excesivo crónico.

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de los daños ocasionados por el alcohol aparecen entre personas que no son dependientes, aunque solo sea porque hay muchos más de estos últimos. Además, nadie desarrolla un abuso o dependencia sin haber mantenido antes un consumo de riesgo.

Es probable que logremos mucho mayor impacto epidemiológico haciendo prevención primaria con los pacientes de los dos peldaños inferiores de la pirámide (también podríamos incluir aquí a los dos peldaños siguientes) que realizando tratamiento de los abusadores y dependientes que están en la parte superior de la pirámide y que representan el grupo menos numeroso. En la prevención de accidentes, el médico de familia tiene un lugar muy importante, tanto en el consultorio como en sus actividades públicas (escuelas, etcétera). Además del riesgo de abuso y dependencia que veremos más adelante, una de las principales causas de morbimortalidad provocadas por el alcohol se produce en individuos que habitualmente toman en forma normal pero que conducen alcoholizados. El consejo es simple: si va a una reunión en la que va a tomar, no lleve el auto o vuelva en el auto de un conductor que no haya bebido.

Generalidades sobre prevención y rastreo

Es probable que logremos mucho mayor impacto epidemiológico haciendo prevención primaria con los pacientes de los dos peldaños inferiores de la pirámide y prevención secundaria en los dos peldaños siguientes que tratamiento de los abusadores y dependientes que están en la parte superior de la pirámide y que representan el grupo menos numeroso. En la prevención de accidentes, el médico de familia tiene un lugar muy importante, tanto en el consultorio como en sus actividades públicas (escuelas, etcétera). Además del riesgo de abuso y dependencia que veremos más adelante, una de las principales causas de morbimortalidad provocadas por el alcohol se produce en individuos que habitualmente toman en forma normal pero que conducen alcoholizados. El consejo es simple: si va a una reunión en la que va a tomar, no lleve el auto o vuelva en el auto de un conductor que no haya bebido.

La Fuerza de Tareas Preventivas de los Estados Unidos (USPSTF, su sigla en inglés) recomienda el rastreo y el consejo breve en adultos mayores de 18 años, de manera anual y a las embarazadas para reducir el abuso de alcohol. Esta es una recomendación tipo B, para los adolescentes esta recomendación es de tipo I. La Academia Americana de Pediatría recomienda el consejo médico a todas las mujeres embarazadas o que tienen planeado embarazarse acerca de los efectos peligrosos que puede tener el alcohol sobre el feto, aconsejando la abstinencia como la conducta más segura. También se recomienda el rastreo de abuso de alcohol en aquellos pacientes que serán sometidos a una cirugía, ya que la abstinencia puede generar complicaciones en la recuperación. Por eso, se recomienda posponer las cirugías programadas hasta lograr siete a diez días de abstinencia en los pacientes con abuso o dependencia.

Con respecto a los adolescentes, la evidencia a favor o en contra de recomendar el rastreo es insuficiente; pero, como el consejo sobre el uso adecuado de alcohol es una práctica económica e inocua, pensamos que el médico no debería perder la oportunidad de aconsejar a los adolescentes sobre este tema.

Los cuestionarios que demostraron mayor efectividad en el rastreo son el AUDIT, el AUDIT-C y el Test de una sola pregunta (se presentan más adelante). Estos tres cuestionarios son útiles para identificar todos los tipos de mal uso de alcohol. Si bien el cuestionario CAGE es ampliamente conocido en atención primaria, no es tan sensible como los otros cuestionarios mencionados. Los desarrollaremos en la sección “diagnóstico”.

El intervalo óptimo para realizar el rastreo y el consejo acerca del consumo tolerable es desconocido. En los pacientes con antecedentes de problemas con el alcohol, en jóvenes adultos y en grupos con mayor riesgo (por ejemplo, fumadores) puede ser beneficioso hacerlo lo más frecuentemente posible.

Pacientes con consumo de alcohol de riesgo

El usador pesado es el que toma más allá de los límites normales. El término es una traducción, quizá poco precisa en español, de la expresión heavy user, cuya traducción más adecuada sería usador en exceso. Estos individuos toman más allá de los límites tolerables sin evidencia de mal uso, abuso o dependencia. Los riesgos que tienen estos pacientes de pasar a categorías de mayor riesgo de trastornos con el alcohol (proceso que se conoce como carrera alcohólica) son muy superiores a los de los pacientes abstemios. Las personas con episodios recurrentes de binge drinking entran en esta categoría (4 o 5 por mes).

Mal usador es aquel que toma buscando los efectos beneficiosos que le produce el alcohol sobre el organismo para enfrentar los problemas de la vida. Son las personas que usan el alcohol, sin evidencia de abuso o dependencia, para liberar la ansiedad, para remediar el insomnio o para mejorar la performance sexual.

La prevención en los usadores pesados (prevención secundaria, porque ya existe el riesgo, a diferencia del grupo anterior en el que el riesgo es potencial) consiste en ayudarlos a que desarrollen abstinencia o hábitos de ingesta tolerables. Muchas veces será necesario explicar a estos pacientes los efectos clínicos/farmacológicos del alcohol para disuadirlos de realizar ingestas en exceso y para que retornen a la abstinencia o uso razonable. En el caso de los malos usadores, el médico deberá explicar los efectos nocivos a largo plazo. Por ejemplo, a los pacientes que toman para dormir mejor, habrá que explicarles que el alcohol reduce la latencia del sueño; esto significa que los pacientes se duermen más rápidamente, pero el alcohol deprime el sueño REM (movimientos oculares rápidos), causa despertar luego de dos o tres horas de sueño y reduce el sueño en los estadios III y IV, lo que produce disminución de la calidad de lo dormido. El patrón normal del sueño se restablece luego de una a cuatro semanas de abandonada la ingesta, excepto en casos severos en los que puede demorar varios meses. A los pacientes que utilizan el alcohol para tener más energía sexual, habrá que recordarles que el alcohol puede aumentar el deseo, pero dificulta la performance, y que el uso crónico puede provocar disfunción sexual eréctil.

Es necesario recordar que, sobre este grupo, también es muy importante realizar prevención de accidentes automovilísticos. La prevención secundaria sobre los malos tomadores y los tomadores pesados es más efectiva que el tratamiento de los pacientes más graves (abusadores y dependientes).

Pacientes con consumo de alcohol problemático

En este grupo se incluyen a personas que presentan un consumo problemático de alcohol asociado a abuso y/o dependencia.

La última edición del DSM (DSM V) integra al abuso y la dependencia de alcohol en un único diagnóstico: trastornos por consumo de alcohol (TCA). Dentro de este ítem se distingue entre trastornos leves, moderados o severos según la cantidad de criterios que el paciente presente en un momento determinado (ver más adelante). Para tener un TCA la persona suele presentar en mayor o menor grado, un consumo crónico o episódico sostenido en el tiempo (más de 12 meses) combinado con efectos negativos del consumo a nivel personal, social o familiar junto a criterios que evalúan abuso tolerancia o dependencia (ver más adelante).

La prevención terciaria consiste en ayudar a los abusadores y a los dependientes a que desarrollen hábitos saludables o abstinencia (casos más severos de TCA).

La nueva categorización es menos “condenatoria” de los pacientes ya que el paciente no es abusador ni dependiente, sino que tiene un consumo inadecuado. Sin embargo, se la ha criticado por “bajar el punto de corte” para TCA y así aumentar la prevalencia ya que en el DSM IV debían cumplirse al menos 4 criterios y ahora con 2 criterios ya se establece el diagnóstico. Uno de los beneficios de esta reducción en los puntos de corte es conseguir incluir dentro de los TCA a los pacientes que cumplen con criterios de dependencia sin abuso, problema que sí se presentaba en el DSM IV.

Independientemente de la terminología utilizada, los individuos con TCA (anteriormente considerados abusadores y dependientes) están en los últimos peldaños de la pirámide y son los individuos que tienen problemas recurrentes por el alcohol. Ambos entran en una definición amplia de alcoholismo. En el último contenido veremos cuál es la estrategia de tratamiento (prevención terciaria) con estos pacientes.

Epidemiología de los TCA

El consumo de alcohol está ampliamente diseminado en los países occidentales. Una encuesta efectuada en los Estados Unidos informó que, por encima de los doce años, el 73% de la población había consumido alcohol en los doce meses previos y el 53%, en el mes previo. La prevalencia de individuos abusadores y dependientes del alcohol varía de acuerdo con el lugar donde se realice el muestreo. En medicina ambulatoria, la prevalencia de abuso de sustancias es del 15 al 25% y el consumo excesivo de alcohol es del 20%; de estos últimos, el 98% no es identificado en las consultas con los médicos de cabecera.

La prevalencia estimada de dependencia supera el 5%; en servicios quirúrgicos es del 25% y en servicios psiquiátricos, del 30 al 40%. Por cada alcohólico, se estima que hay cuatro miembros de la familia directamente afectados. Una encuesta realizada en la población general halló que el 38% de las personas dijo que el alcohol había afectado la vida de sus familias. Los TCA afectan a todas las etnias, todas las culturas, todos los grupos socioeconómicos y no se conocen grupos inmunes.

No se conoce con exactitud la prevalencia de los TCA. Se estima que en casi todos los países es del 5 al 15% de la población. Como veremos más adelante, el diagnóstico de esta enfermedad es complejo y muchas veces permanece oculto a las estadísticas. En el Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, los TCA y el abuso de sustancias representan menos del 1% de los problemas identificados por los médicos (muestreo del año 2003). Eso da cuenta de la magnitud del subdiagnóstico de la enfermedad.

Morbilidad de los TCA

Las estadísticas de los Estados Unidos indican que el uso de alcohol y otras drogas es directa o indirectamente responsable de más de 100.000 muertes por año, con un costo económico de más de 185 billones de dólares. Los pacientes con TCA producen el 100% más de costos para el sector salud que los pacientes sin TCA. El costo en salud de un paciente con TCA se eleva el 300% más que el de un paciente sin TCA durante el año anterior a entrar en tratamiento, pero solo el 13% de este costo extra representa gastos relacionados con el tratamiento específico para TCA (es decir que casi todo el gasto se debe a otros problemas de salud posiblemente relacionados con el consumo). La evidencia científica muestra que, al lograr la abstinencia, disminuyen las consultas, las hospitalizaciones y la morbilidad del paciente.

Además de los efectos nocivos sobre el organismo que veremos más adelante, los TCA son causa de numerosos traumatismos en forma de laceraciones, fracturas, caídas, accidentes de autos, del hogar, industriales, ahogamientos, etc. Además, está asociado a violencia mediante actos sociocriminales tales como asaltos, raptos, abuso de menores y homicidios.

El alcohol interviene en una buena proporción de la violencia y los eventos traumáticos de la sociedad. Es un factor importante en la mitad de las fatalidades automovilísticas, en el 64% de las fatalidades con armas de fuego, en el 33% de los ahogados y en el 30% de los suicidios. Es también un importante factor en el 70% de los homicidios y asaltos, además de funcionar como un precipitador del abuso de niños y cónyuge, y otros tipos de violencia familiar. Por otra parte, está presente en el 50% de los casos de violaciones. No queremos decir con esto que los TCA son la causa de ninguno de estos hechos, pero sí que de alguna manera facilita en individuos susceptibles el traspaso de ciertos límites o la facilitación de ciertas conductas violentas.

Etiología de los TCA

La causa por la cual las personas desarrollan TCA es desconocida. Se piensa que hay un complejo interjuego de factores genéticos, psicológicos y sociales.

Factores genéticos: históricamente, los TCA han sido vinculado con factores genéticos. Aristóteles pensaba y advertía que, por cada madre alcohólica, habría cuatro hijos alcohólicos. Hoy existe un fuerte cuerpo de evidencias en favor de la teoría genética. En 1960, Kaij descubrió el 74% de concordancia entre gemelos idénticos y el 32% entre mellizos. En 1973, Goodwin publicó que los hijos adoptados de padres biológicos alcohólicos eran cuatro veces más frecuentemente alcohólicos que la contraparte de hijos adoptados de padres no alcohólicos.

Factores psicológicos: un buen número de estudios documenta la relación entre los TCA y los trastornos psicológicos, pero es difícil determinar si estos trastornos son una causa o un efecto del alcohol.

Factores ambientales: como veremos, ciertos estilos familiares tienden a albergar pacientes con TCA. También muchos factores culturales favorecen el consumo de alcohol.

La familia del paciente con TCA

Las familias son grupos de individuos interconectados que actúan en conjunto para producir una unidad social única que cambia y a la vez, persiste, en el tiempo. Los TCA pueden actuar sobre la estructura familiar como una fuerza divisoria o puede cumplir una función cohesiva compleja.

La familia alcohólica es aquella en la que el TCA de unos de sus miembros se convierte en el eje central de la organización familiar. Las familias en las que no ocurre esta organización pueden ser llamadas «familias con un miembro con TCA».

El alcohol tiene profundas consecuencias negativas para las familias: pérdidas laborales, abuso de cónyuge o hijos, sanciones públicas, deterioro de la salud, etc. Tiene, además, un enorme impacto sobre las familias en un área que se conoce como conductas reguladoras u homeostáticas. Las conductas reguladoras u homeostáticas proveen estructura y dan forma a la vida familiar manteniendo la homeostasis y oponiéndose a factores externos ambientales. Las rutinas diarias (horarios de dormir, de estar despiertos, de comer) y los rituales familiares (celebraciones, cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares, fiestas de Año Nuevo, fiestas religiosas, funerales, etc.) son ejemplos de conductas homeostáticas que componen la vida de las familias.

Para las familias, las conductas homeostáticas son importantes en dos sentidos: 1) Generan patrones de conducta familiar que no son igualmente receptivos a la presencia de los TCA crónicos. Ciertos estilos familiares parecen conducir a que los TCA crónicos se desarrollen dentro del hogar. Otros estilos parecen incompatibles con los TCA y tienden a expulsar al paciente con problemas de consumo; y 2) Algunas conductas familiares se alteran para hacer más compatible los TCA en el seno familiar.

La clave para comprender el impacto de los TCA en el proceso de homeostasis familiar es el concepto de invasión. Con los TCA, algunas familias siguen conductas homeostáticas que solo implican cambios menores en las conductas y los TCA no representan una amenaza para el proceso regulatorio. En otras familias, ocurren incompatibilidades fundamentales y las familias les da supremacía a las estructuras homeostáticas establecidas protegiendo esas conductas (en este caso, la rutina diaria) de la influencia destructiva del alcohol. Estas últimas familias no son invadidas por el TCA.

Una tercera opción de respuesta familiar es la acomodación. En estos casos las rutinas se ajustan, se alteran o se reestructuran para prevenir el quiebre familiar. Insegura de las consecuencias de tal quiebre, la familia ajusta sus conductas para restablecer la estabilidad interna. Aunque estas conductas se instalan en forma muy solapada, con el correr del tiempo se producen grandes alteraciones en los mecanismos homeostáticos. A esa altura, podemos decir que el alcohol ha invadido la vida familiar.

El médico de familia debe entrenarse en el reconocimiento de las características de las familias que han sido invadidas por el TCA de uno de sus miembros. En ocasiones, solo se llegará al diagnóstico de la enfermedad a partir de la sintomatología evidenciada en un familiar de una persona con TCA alcohólico. Muchas veces, los familiares del alcohólico consultan al médico por síntomas inespecíficos de muy difícil manejo (dolores musculares, depresión, trastornos gastrointestinales, cefaleas, etc.) que, en realidad, son una manifestación de la enfermedad del familiar. Convivir con una persona con TCA (sobre todo si es severo y de larga data) enferma indefectiblemente a los convivientes. La enfermedad del familiar de la persona con TCA es una entidad en sí misma a la que se le dio el nombre de co-alcoholica.

El médico de familia, al conocer a todos los integrantes del grupo familiar, está en un excelente lugar para trabajar con los TCA incorporando los conceptos de familia alcohólica, invasión y co-alcoholismo

Dificultades en el diagnóstico

Hemos enunciado en el contenido anterior la definición de TCA, los criterios de abuso, de dependencia, de familia alcohólica, etc. Sin embargo, todas estas definiciones, que parecen sencillas y que de hecho lo son si evaluamos a un alcohólico que llega a la guardia con delirium tremens o deteriorado por el uso crónico, se vuelven muy complicadas para aplicar en el consultorio diario del médico de familia. El médico que no es tiene un consumo nocivo de alcohol ni conoce por su vida personal individuos con TCA, al terminar sus estudios universitarios tiene, en general, una visión errónea de lo que son los TCA. La mayoría de las personas (y los médicos) creen que el alcohólico es un individuo deteriorado y se representan una imagen del alcohólico como el “borracho de la esquina” o “los que viven borrachos”. Nada más alejado de la realidad. Recordemos que la prevalencia de TCA ronda el 10% y que el 38% de la población ha tenido problemas familiares relacionados con el alcohol.

Evidentemente, el “alcoholismo” es un diagnóstico que genera mucha vergüenza y, por lo tanto, es ocultado tanto por el paciente como por los familiares. Es muy importante que el médico que quiera trabajar con los problemas relacionados al alcohol pueda desprenderse de sus propios prejuicios para entender que los TCA son una enfermedad y que el paciente afectado, como todo adicto, no es culpable de lo que le pasa, pero sí debe ser responsable de sus actos. Es muy difícil hacer el diagnóstico de TCA en el consultorio. Una de cada 10 a 20 personas que vemos en el consultorio es abusadora o dependiente del alcohol. ¿Tiene usted la impresión de que detecta a todos?

Debido a las dificultades diagnósticas en el caso de los TCA, es mejor utilizar el término valoración en lugar de diagnóstico, ya que una correcta valoración facilita la aproximación al problema.

Las siguientes son las dificultades más importantes para hacer el diagnóstico en el consultorio: 1) La enfermedad es negada por los pacientes y, muchas veces, por los familiares; 2) Los médicos no preguntamos por abuso de sustancias; y 3) Una vez que sabemos que el paciente toma alcohol, no valoramos el monto de la ingesta para situarlo en alguna de las categorías de la clasificación piramidal.

Las manifestaciones diagnósticas de los TCA son: 1) Tener recurrentes problemas por tomar alcohol; 2) Usar alcohol en forma recurrente, lo que interfiere con la salud, el trabajo o la función social; 3) Tener una alcoholemia mayor de 300 mg/dl; y 4) Tener hepatitis alcohólica.

Estas manifestaciones siempre son tardías y de muy difícil diagnóstico. Si esperamos llegar al diagnóstico mediante alguna de ellas, siempre llegaremos tarde. Por eso debemos usar el concepto de valoración.

Se piensa que el reconocimiento temprano de la dependencia química reduce la probabilidad de morbilidad y muerte a causa del alcohol; también, que el trabajo con la familia de los pacientes con TCA, una vez hecho el diagnóstico, atenúa los efectos deletéreos de esta enfermedad en la familia. Los médicos de familia están en una posición muy ventajosa para identificar las manifestaciones tempranas de la enfermedad y prevenir su progresión.

Para iniciar un tratamiento temprano, se deben reconocer las presentaciones físicas y no físicas más comunes de la enfermedad, intentar realizar un diagnóstico precoz en todos los pacientes y conocer cómo iniciar el tratamiento.

Herramientas para aproximarse al diagnóstico de TCA en el consultorio

- Interrogatorio

Además de la dificultad para diagnosticar a los pacientes con TCA, también los médicos tenemos grandes dificultades para diagnosticar a los tomadores pesados y a los malos tomadores (que corresponden a la mayor parte de los pacientes con trastornos por el alcohol). Una persona que tiene un accidente automovilístico en la ruta porque ese día tomó de más, probablemente no sepa que el accidente fue motivado por el alcohol y no lo relate en la consulta. Ese paciente será catalogado por el médico en la historia paciente con antecedente de traumatismo craneano en 1991”, cuando, en realidad, debería decir “antecedente de mal uso de alcohol con traumatismo posterior por accidente”. Muchas veces, los médicos nos perdemos la posibilidad de hacer prevención por no hacer una correcta valoración. Para salvar este inconveniente, es importante resaltar que en los TCA las herramientas de rastreo se superponen con las herramientas diagnósticas.

- Herramientas de rastreo

Existen varios cuestionarios que han sido ampliamente estudiados tanto para el abordaje de un paciente en el que sospechamos TCA como en pacientes en los que estamos haciendo rastreo.

En la actualidad se considera al AUDIT- C como el cuestionario de elección para hacer rastreo. El mismo es una versión abreviada (las tres primeras preguntas) del cuestionario AUDIT (ver más adelante). Si la puntuación en las primeras tres preguntas es mayor o igual 3 en mujeres o mayor o igual a 4 en hombres se suele proceder a la realización del test completo, o al menos a considerar el diagnostico de consumo de alcohol de riesgo como una posibilidad.

Para las preguntas 2 y 3, el término “consumiciones” se refiere a una UBE y asume que una bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol: aproximadamente, 100-130 CC. de vino, 250 a 300 CC. de cerveza o 30- 40 CC. de bebida con 30 a 40% de alcohol.

- 1. ¿Con qué frecuencia bebe alguna bebida alcohólica?

| Nunca 0 | 1 o menos veces al mes 1 | De 2 a 4 veces al mes 2 | De 2 a 3 veces por semana 3 | 4 o más veces por semana 4 |

- 2. ¿Cuántas consumiciones de bebida alcohólica suele realizar en un día de consumo normal?

| 1 o 2 0 | 3 o 4 1 | 5 o 6 2 | 7 a 9 3 | 10 o más 4 |

- 3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día?

| Nunca 0 | Menos de una vez 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

Puntuación total:

Otra herramienta de rastreo muy sencilla es el Test de una sola pregunta que se basa en la realización de la siguiente pregunta: ¿Cuántas veces, en el último año, ha bebido 5 o más (en hombres) o 4 o más (en mujeres y hombres mayores de 65 años) bebidas alcohólicas en un día? El test se considera positivo si la respuesta es mayor a cero o si el paciente refiere dificultades en recordar el número (ya que en ese caso se asume que es mayor a cero). Este test tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad de entre el 60% y 80% para el diagnóstico del mal uso de alcohol.

Finalmente, uno de los tests más utilizados es el CAGE que consta de 4 preguntas.

C (cut down = disminuir): ¿Sintió alguna vez ganas de disminuir la bebida?

A (annoyed = molesto): ¿Alguien lo ha criticado o molestado porque tomaba? G (guilt = culpa): ¿Se sintió alguna vez culpable porque tomaba mucho?

E (eye opening = al despertar): ¿Toma a veces algo por la mañana para sentirse mejor?

Se considera el CAGE como positivo si alguna de las respuestas es “sí”. La sensibilidad del CAGE para el diagnóstico de TCA (abuso o dependencia) es del 70% y la especificidad del 80%, si una de las preguntas tiene respuesta positiva. Ambas variables aumentan a medida que se obtienen respuestas afirmativas a más preguntas. Sin embargo, las preguntas no son demasiado útiles para detectar el espectro completo de las situaciones problemáticas relacionadas con el alcohol ya que para el diagnóstico de uso inadecuado de alcohol la sensibilidad y la especificidad son del 53% y 70% respectivamente. El rendimiento del CAGE no está demasiado alejado del de otros tests sanguíneos habitualmente solicitados ante la sospecha de TCA (ver tabla más adelante) por lo cual no se lo recomienda como test inicial.

Existe otro test de rastreo de aparición más reciente y simple, conocido como el test de las dos preguntas:

- ¿Ha tenido problemas con el alcohol?

- ¿Cuándo fue la última vez que tomó?

La respuesta “sí” a la pregunta 1 y la respuesta “en el día previo a la consulta” a la pregunta 2 tienen una sensibilidad del 91.5% para el diagnóstico de TCA. La pregunta 1 por sí sola tuvo una sensibilidad del 70.2%, lo que confirma que cuando los pacientes con TCA son interrogados directamente, solo la minoría niega tener problemas con el alcohol. Como veremos, lo que habitualmente niegan estos pacientes es el diagnóstico de TCA.

Para acercarnos al diagnóstico de TCA de un paciente es muy importante interrogar también a los miembros de su familia. Muchas veces, el diagnóstico es ocultado por el paciente, pero no por su cónyuge o su hijo/a, que al ser interrogados acerca de cuánto toma el paciente, cómo toma, si ha tenido problemas con el alcohol, etc., dan datos clave para realizar el diagnóstico. Es útil, siempre que haya sospechas diagnósticas, realizar el CAGE indirecto, que consiste en el mismo CAGE, pero aplicado a un familiar que contestará sobre su pariente. Por ejemplo: si el médico sospecha TCA en una mujer con un CAGE negativo, podrá preguntarle al marido “¿Alguien ha criticado alguna vez a su esposa por tomar?”. Se cree que el CAGE indirecto tiene una sensibilidad más alta que el CAGE directo (es decir, realizado al paciente) para el diagnóstico de TCA.

- Identificación de pacientes con consumo de alcohol de riesgo:

El cuestionario AUDIT (del inglés The Alcohol Use Disorders Identification Test), propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y validado en castellano consta de diez preguntas que abordan la frecuencia e intensidad del consumo de alcohol. Fue desarrollado como instrumento de rastreo para detectar tomadores de riesgo (incluyendo a tomadores pesados, malos usadores, abusadores y dependientes). La sumatoria de los puntos aportados da como resultado el índice de la escala AUDIT con un máximo posible de 40 puntos. Es sencillo de realizar, aunque más extenso que el CAGE.

Un score de 8 o más tiene una sensibilidad de 92% y una especificidad de 94% para el diagnóstico de tomador de riesgo. Se puede obtener una interpretación más detallada que el puntaje total analizando cada una de preguntas. Una puntuación igual o mayor a 1 en las preguntas 2 ó 3 indica consumo en un nivel de riesgo. Una puntuación por encima de 0 en las preguntas 4 a 6 (especialmente, con síntomas diarios o semanales), implica la presencia o el inicio de dependencia. Los puntos obtenidos en las preguntas 7 a 10 indican que ya se están experimentando daños relacionados con el alcohol.

A mayor puntuación, la escala tiene mayor especificidad y menor sensibilidad. Su valor predictivo positivo es mayor que cualquier marcador bioquímico. En caso de un resultado positivo, siempre es necesario realizar una evaluación más profunda del paciente. Sin embargo, todo paciente con puntaje mayor a ocho podría beneficiarse de un consejo breve en relación a disminuir su consumo

Se recomienda aplicar el test a los pacientes en situaciones en las que incluso el consumo moderado puede ser peligroso: embarazo, consumo de fármacos con los que puede interactuar el alcohol, uso de alcohol antes de situaciones que requieran mayor atención (por ejemplo, conducir vehículos), historia familiar de TCA, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad o enfermedades hepáticas.

Para realizar el AUDIT, que se presenta a continuación, el médico debe explicarle al paciente que va a hacerle algunas preguntas relacionadas con su consumo de bebidas alcohólicas en el último año; luego, leer las preguntas tal como están escritas y registrar las respuestas cuidadosamente.

Para las preguntas 2 y 3, el término “consumiciones” se refiere a una bebida estándar y asume que una bebida estándar equivale a 10 gramos de alcohol: aproximadamente, 100 -130 CC. de vino, 250- 300 CC. de cerveza o 30 – 40 CC. de bebida con 30 – 40% de alcohol.

Preguntas

¿Con qué frecuencia bebe alguna bebida alcohólica?

| Nunca 0 | Una o menos veces al mes 1 | De 2 a 4 veces al mes 2 | De 2 a 3 veces por semana 3 | 4 o más veces por semana 4 |

¿Cuántas consumiciones de bebida alcohólica suele realizar en un día de consumo normal?

| 1 o 2 0 | 3 o 4 1 | 5 o 6 2 | 7 a 9 3 | 10 o más 4 |

¿Con qué frecuencia toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día?

| Nunca 0 | Menos de una vez al mes 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez que

había empezado?

| Nunca 0 | Menos de una vez al mes 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?

| Nunca 0 | Menos de una vez al mes 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido que beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?

| Nunca 0 | Menos de una vez al mes 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o sentimiento de culpa después de haber bebido?

| Nunca 0 | Menos de una vez al mes 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?

| Nunca 0 | Menos de una vez al mes 1 | Mensualmente 2 | Semanalmente 3 | A diario o casi a diario 4 |

¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido?

| No 0 | Sí, pero no en el curso del último año 2 | Sí, en el último año 4 |

¿Algún familiar, amigo, médico o personal sanitario ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas

o le ha sugerido que deje de beber?

| No 0 | Sí, pero no en el curso del último año 2 | Sí, en el último año 4 |

Puntuación total:

En el contexto de rastreo positivo con alguno de los cuestionarios debería procederse a una evaluación más profunda del caso en cuestión. Un cuestionario (o varios) no establecen el diagnóstico sino la posibilidad del mismo.

- Valoración y estratificación de los pacientes con consumo de alcohol de riesgo:

A continuación, presentamos una serie de estrategias que no tienen por qué ser aplicadas en su totalidad o de la manera en que se las enumera. ¨Más bien, las enumeramos como una compilación de estrategias de valoración que se pueden ir solapando y complementando en diversos encuentros con el paciente y su familia.

Luego de los test de rastreo positivos o de la aceptación por parte del paciente de que se está frente a un consumo inadecuado puede ser de utilidad valorar los criterios del DSM V.

Se define al TCA como un modelo problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los hechos siguientes en un plazo de doce meses:

1. Se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto.

2. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de alcohol.

3. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos.

4. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol.

5. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar.

6. Consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes, provocados o exacerbados por los efectos del alcohol.

7. El consumo de alcohol provoca el abandono o la reducción de importantes actividades sociales, profesionales o de ocio.

8. Consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca un riesgo físico.

9. Se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufre un problema físico o psicológico persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el alcohol.

10. Tolerancia, definida por alguno de los siguientes hechos:

a. Una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o el efecto deseado.

b. Un efecto notablemente reducido tras el consumo continuado de la misma cantidad de alcohol.

11. Abstinencia, manifestada por alguno de los siguientes hechos:

a. Presencia del síndrome de abstinencia característico del alcohol

b. Se consume alcohol (o alguna otra sustancia como benzodiacepinas) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.

Se considera que el paciente tiene un TCA leve: si reúne dos a tres criterios, moderado: entre cuatro a seis y severo: más de seis criterios. En forma aproximada, se considera que los abusadores corresponden al TCA leve y los dependientes corresponden a las categorías de TCA moderado y severo

b) Entrevista ampliada/Entrevista FOCO (familia orientación y contexto): su propósito es obtener información acerca del paciente, su familia, sus problemas y sus riesgos de problemas con el alcohol. En este punto es importante indagar sobre conflictos con la pareja, los hijos, los padres, los amigos, el ausentismo laboral, los despidos, los accidentes menores o mayores, las caídas y las situaciones de violencia. Este paso debe entenderse como de valoración más que de diagnóstico, ya que a menudo es difícil el diagnóstico de abuso o dependencia en una sola entrevista. La información adicional (acerca de cuánto y cuándo toma, por qué lo hace, qué le ayudaría a dejar de tomar, quién lo va a ayudar, conocer la estructura y las conductas regulatorias de la familia, evaluar los riesgos de la abstinencia, etc.) ayudarán a encontrar un efectivo plan de manejo que aumente las posibilidades de éxito.

- Manifestaciones físicas sugestivas de TCA

Algunas de las siguientes son manifestaciones físicas tempranas sugestivas o muy sugestivas de la enfermedad, otras son manifestaciones sugestivas más avanzadas y complicaciones de tomadores pesados. El médico de atención primaria debe tener en cuenta la asociación del alcohol con estas entidades que son motivos de consulta frecuente. Las que están en negrita deben ser tomadas como “banderas rojas” (señales de atención) por su importante asociación con el uso indebido de alcohol.

En la piel: foliculitis, rosácea, psoriasis, eritema palmar, arañas vasculares (spiders).

En el sistema digestivo: náuseas y vómitos matinales, dispepsia y úlcera, reflujo esofágico, disfagia, diarrea recurrente, anorexia, pancreatitis, caries, inflamación gingival y erosiones dentarias.

En el sistema cardiovascular: hipertensión arterial (los TCA son la causa más frecuente de hipertensión secundaria), palpitaciones, taquicardia, arritmias (especialmente, fibrilación auricular), accidente cerebrovascular hemorrágico, alteraciones coronarias y enfermedad vascular periférica.

En el sistema respiratorio: bronquitis a repetición, neumonía recurrente, tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

En el sistema endócrino y genitourinario: disfunción sexual eréctil, hiperglucemia, hipoglucemia, irregularidades menstruales, atrofia testicular, ginecomastia.

En el sistema nervioso: insomnio u otros trastornos del sueño, ansiedad, depresión (en algunas, series la comorbilidad entre depresión y abuso o dependencia del alcohol llega hasta el 40%), reducción de la libido, trastornos de la memoria, hematoma cerebral (habitualmente secundario a caídas), alucinaciones, neuropatía periférica, demencia.

En el sistema músculo esquelético: gota, contractura de Dupuytren, miopatías, especialmente de los hombros. Los tomadores pesados tienen aumentado el riesgo de fracturas de cadera (debido a mayor posibilidad de osteoporosis y mayor frecuencia de caídas).

En las embarazadas: retardo del crecimiento intrauterino, disminución del peso al nacer, síndrome de TCA fetal.

En la apariencia general: aliento alcohólico, ausentismo laboral o escolar frecuente (incluso del familiar), historia de traumas frecuentes o lesiones frecuentes, nerviosismo, irritabilidad, excitabilidad, eritema facial, inyección facial y de los ojos, temblor de manos, hipertrofia parotídea, tabaquismo, obesidad.

Otra “bandera roja” es el hecho de que un paciente con una enfermedad crónica bien controlada comienza a tener una mala respuesta al tratamiento que está realizando. Por ejemplo, un paciente diabético cuyas glucemias se hacen cada vez más difíciles de controlar o el hipertenso que pierde el control adecuado de su presión arterial.

El consumo moderado de alcohol se ha asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama, tumores del tracto digestivo y carcinoma hepatocelular.

Es evidente que cuando un paciente se presenta con ascitis o sangrado por várices esofágicas, producto de una cirrosis de larga data, o con delirium tremens, el diagnóstico de TCA se evoca rápidamente. Sin embargo, esa no es la presentación más habitual de los problemas con el alcohol que se aparecen más frecuentemente en la práctica ambulatoria. Para reconocer los TCA, es más importante que el médico conozca las manifestaciones físicas evocadoras de la enfermedad (manifestaciones que hacen que a uno se le “encienda la lamparita”). Hay que aclarar que estas manifestaciones son evocadoras y no diagnósticas, y que no deberíamos confiar en la especificidad y sensibilidad de estos hallazgos sino utilizarlos como un elemento más de la valoración que nos permita arribar al diagnóstico. El médico no puede cometer el error de decirle a un paciente que es alcohólico cuando le diagnostica gota, pero deberá mantener un elevado índice de sospecha. Tampoco podrá descartar los TCA en pacientes en los que no se encuentra ninguna de estas manifestaciones.

Los pacientes abusadores y dependientes del alcohol se presentan muy frecuentemente a la consulta con trastornos físicos o psíquicos secundarios a la ingesta de alcohol. La tarea del médico será lograr que el paciente comprenda el vínculo existente entre sus síntomas y el alcohol (pasar de la etapa precontemplativa a la contemplativa).

- Exámenes de laboratorio

Ningún test de laboratorio es suficientemente sensible para el rastreo o el diagnóstico de TCA en ausencia de otros indicadores. La utilidad de los exámenes de laboratorio reside en tomarlos como un elemento más de la valoración. Sirven, además, cuando la sospecha médica es alta y tener resultados alterados podría ayudar al médico a plantearle al paciente que su organismo da señales objetivas de impacto del alcohol sobre el funcionamiento metabólico.

La gama glutamil transpeptidasa (GGT) es una enzima sintetizada por el hígado que aumenta con el abuso y disminuye con la abstinencia alcohólica. No se informa en el hepatograma convencional y debe solicitarse en forma separada (hepatograma con GGT).

Es un buen parámetro para el seguimiento, ya que retorna habitualmente a valores normales luego de 2 a 4 semanas de abstinencia. El hipertiroidismo, el uso de anticonvulsivantes y algunos trastornos hepáticos también pueden elevarla. El volumen corpuscular medio (VCM) es un índice del tamaño del glóbulo rojo. La macrocitosis (elevación del VCM) ocurre sin deficiencias de vitaminas y representa un efecto directo tóxico del alcohol sobre la médula. No es un parámetro tan sensible como la GGT y no es útil para el seguimiento, ya que retorna a lo normal mucho tiempo después de la abstinencia.

El aumento del VCM es relativamente específico, y sumado a una GGT elevada orienta al diagnóstico de TCA.

Las transaminasas (TGO, TGP) y la fosfatasa alcalina (FA) tienen baja sensibilidad. El índice TGO/TGP es más útil ya que un índice de entre 1.5/1 ó 2/1 sugiere daño hepático por alcohol más que daño hepático por otras enfermedades. La alcoholemia es un test que no se utiliza en la práctica clínica cotidiana. Puede proveer el diagnóstico de TCA bajo ciertas condiciones, especialmente como indicativo del nivel de tolerancia. Todo paciente no alcohólico muestra signos de intoxicación con una alcoholemia de 100 mg/dl. Una alcoholemia mayor de 300 mg/dl en un individuo que no está en coma es diagnóstica de TCA. Un valor de alcoholemia de 150 mg/dl o más sin evidencia de intoxicación es criterio de TCA para el American Council of Alcoholism. Más de 100 mg/dl en un examen de rutina sin signos de intoxicación es fuertemente sugestivo de la enfermedad.

En la bibliografía se describen otros tests utilizados para la detección de TCA, como el porcentaje de transferrina deficiente en carbohidratos (útil para detectar consumidores crónicos); o la medición de la aspartato aminotransferasa. Sin embargo, ambos tests están muy poco difundidos en nuestro país.

Sensibilidad y especificidad de los tests

Es difícil determinar la sensibilidad y la especificidad de los tests diagnósticos ya que para los TCA no hay un test de referencia (gold standard) como para otras entidades. Pese a que una alcoholemia de 300 mg/dl en un paciente que no está en coma es diagnóstica de TCA, ese no es el gold standard sino una situación que hace diagnóstico, porque solo un alcohólico puede tolerar semejantes valores sin entrar en coma. El no tener gold standard hace que estos valores de sensibilidad y especificidad sean relativos (ver el cuadro 1).

El único gold standard con el que cuenta el médico de familia para el diagnóstico de TCA es el reconocimiento del diagnóstico por parte del paciente o de la familia.

| Cuadro 1. | ||

| Sensibilidad (en %) | Especificidad (en %) | |

| Gama glutamil transpeptidasa (GGT) | 80 | 80 |

| Volumen corpuscular medio (VCM) | 50 | 90 |

| Fosfatasa alcalina | 60 | 50 |

| CAGE (1 pregunta positiva) | 70 | 80 |

| AUDIT | 92 | 94 |

Ningún test disponible hace diagnóstico de certeza de TCA. El diagnóstico surge de una adecuada valoración, que incluye el interrogatorio, los signos clínicos evocadores y los exámenes. Sin embargo, en la mayoría de los casos el verdadero diagnóstico de certeza (gold standard), que es el reconocimiento del paciente o de la familia de la relación patológica del paciente con el alcohol (abuso o dependencia), solo se podrá realizar en el marco de un seguimiento horizontal adecuado y de una buena relación médico-paciente.

El uso inadecuado de alcohol es un problema de salud, como ya se dijo, muy prevalente. Salvo en su etapa final (a la que no llegan todos los pacientes con TCA), en la que el individuo tiene manifestaciones típicas de la enfermedad, como la cirrosis, el diagnóstico es siempre difícil. No cursa en forma asintomática sino en forma oculta. Existen tests simples, económicos, aceptables y relativamente precisos para detectar los problemas por consumo inadecuado en etapas tempranas. Pese a que no hay evidencia grado A que lo demuestre, la intervención del médico ofreciendo tratamiento en esta etapa puede ser útil tanto para el paciente como para la familia.

Se recomienda rastrear los problemas con el alcohol en todos los pacientes. Para ello pueden utilizarse el AUDIT C, el CAGE o el test de las dos preguntas, de acuerdo con la familiaridad del médico con los tests.

El intervalo óptimo para realizar el rastreo y el consejo acerca del consumo tolerable es desconocido. En los pacientes con antecedentes de problemas con el alcohol, en jóvenes adultos y en grupos con mayor riesgo (por ejemplo, fumadores) puede ser beneficioso hacerlo lo más frecuentemente posible.

Es evidente que en el caso de los TCA el éxito terapéutico depende sobretodo del paciente y de su familia (con el tabaquismo ocurre lo mismo, pero la gente no siente vergüenza, por el momento, en decir que fuma). Y es obvio que el CAGE o el AUDIT son pésimos métodos para aquellos pacientes o familias que están decididos a ocultar el diagnóstico al médico. También es obvio que, salvo en casos muy particulares, tampoco tiene sentido “salir a buscar los TCA” mediante otros métodos, como la GGT en pacientes con CAGE negativo, ya que las probabilidades de éxito terapéutico en estos casos son muy bajas.

Entonces, ¿qué puede tener un paciente como para que el médico piense en problemas con el alcohol?: 1) Nada (surge en el rastreo); 2) Accidentes; 3) Familiares que consultan por este u otros temas (síntomas inespecíficos, violencia, problemas laborales); 4) Manifestaciones físicas; 5) Manifestaciones psíquicas (derivadas del alcohol, pero más frecuentemente asociadas a este, tales como insomnio, ansiedad o depresión).

El médico de familia tiene un papel muy importante en el reconocimiento de los TCA y en la ayuda que pueda proveer al paciente y a la familia (ver el contenido siguiente). El médico, al realizar un seguimiento horizontal (a lo largo del tiempo, de toda la familia y sin dedicarse exclusivamente a un sistema u órgano), está en una excelente posición para diagnosticar esta enfermedad. Los TCA son ocultados habitualmente por el paciente y la familia, y solo se van mostrando por pequeños indicios que la experiencia del médico deberá evocar (hipertensión en un hombre joven, ansiedad o depresión en la mujer de un hombre con TCA, cefaleas o fracaso escolar en un hijo con madre o padre con TCA, etcétera). Por todo esto, y teniendo en cuenta que el médico de familia tiene la gran ventaja de que volverá a ver al paciente o a su familia, recomendamos valorar, hacer anotaciones recordatorias en la historia clínica (por ejemplo: “duda al contestar las preguntas del CAGE, pero luego dice ‘no’”) y no apresurarse para hacer el diagnóstico ni confrontar al paciente o a la familia.

El proceso diagnóstico de los TCA puede llevar años; el médico de familia entrenado está en un lugar privilegiado para realizarlo. No hay que apresurarse, salvo que la clínica (del paciente o de la familia) haga imperiosa una intervención. Es mejor intervenir, y probablemente se tenga más éxito, cuando ya está afianzada la relación médico-paciente-familia.

Existen numerosas intervenciones posibles para pacientes con problemas con el alcohol, y distintas intervenciones y terapias breves han demostrado eficacia y buen balance costo-beneficio. Se pueden seleccionar diferentes tácticas de manejo de acuerdo con la severidad del problema con el alcohol y con la comprensión del problema por parte del paciente y su familia.

Todas las estrategias trabajan usando como base las fases de la conducta de las personas con diferentes adicciones enunciadas en el MEP “Tabaquismo” conocida como teoría transteorética de Prochaska y Diclemente. Los estadios de cambio representan un proceso que describe cómo piensa, inicia y mantiene la gente un nuevo patrón de conducta de salud. Cada estadio orienta a un elemento específico de intervención breve.

En la etapa de precontemplación, la persona no sabe que tiene un problema de adicción al alcohol o no vislumbra la posibilidad de dejar de consumir o disminuir la cantidad de alcohol que consume.

En la etapa de contemplación, reconoce que tiene una relación problemática con el alcohol y quisiera moderar su consumo o dejar de tomar, pero se muestra ambivalente ante esta decisión y no está listo para modificar su conducta. En la etapa de preparación, la ambivalencia se va transformando en determinación para cambiar y el paciente con TCA está dispuesto a poner dar inicio a un cambio conductual en relación a su consumo de alcohol.

La etapa de acción es el período siguiente al inicio de la estrategia para modificar la consulta (usualmente se define como los seis meses que siguen a la fecha del comienzo de cambio de conducta) en la que el paciente aprende a vivir en la nueva situación, modifica sus patrones de conducta en relación con el consumo y trabaja activamente para recuperarse.

La etapa de mantenimiento es el período posterior al período de acción, es decir, luego de los seis meses de haber logrado la abstinencia o moderación. En este período, el foco del acompañamiento es prevenir las recaídas. Hay quienes permanecen el resto de su vida en esta etapa porque persisten con la tentación de volver a sus antiguos hábitos de consumo, hay quienes recaen y otros que salen de este ciclo, etapa que se denomina terminación; estos pacientes no vuelven a tener problemas. La recaída es muy común en todas las adicciones; los que recaen vuelven a alguna de las etapas previas para recorrerlas nuevamente.

Es útil comenzar la terapia de una manera que se adecue al nivel actual de motivación del paciente. Por ejemplo, si el paciente está en un estadio de precontemplación, entonces la sesión de consejo debería centrarse más en el feedback con el objeto de motivar al paciente para que entre en acción. Si el paciente ha estado pensando en entrar en acción (estadio de contemplación), el énfasis debería entonces ponerse en los beneficios de hacerlo, los riesgos de retrasarlo y cómo dar los primeros pasos. Si el paciente ya está preparado para entrar en acción, entonces el profesional sanitario debería centrarse más en establecer las metas y asegurar un compromiso del paciente para reducir o abstenerse del consumo de alcohol. En la mayoría de pacientes debería seguirse la secuencia normal de feedback, información, selección de la meta, consejo y ánimo, con pequeñas modificaciones dictadas por el actual estadio de cambio.

Para decidir cuál será la estrategia más adecuada para cada paciente el médico de familia debería intentar, según las evaluaciones realizadas, clasificar a los pacientes en diferentes categorías de riesgo:

Riesgo moderado: son pacientes que beben apenas por encima de los valores considerados saludables (en UBE/día, hasta 4 hombres y 2.5 para mujeres), rara vez presentan trastornos familiares y sociales severos relacionados al alcohol. Al realizar la evolución según criterios presentan un máximo de tres. Si bien se desconocen los efectos a largo plazo de este consumo de alcohol la estrategia es el consejo breve para retomar un consumo moderado y evitar la evolución a TCA moderado o severo, así como la valoración del consumo en forma repetida. La estrategia de consejo breve es la más adecuada para acompañar a estos pacientes y son muy efectivas para lograr que los pacientes logren una moderación del consumo.

Alto riesgo y/o consumo perjudicial: En esta categoría los pacientes ya presentan daños físicos o alteraciones personales, sociales o familiares relacionados con el alcohol. Consumen bastante más de lo considerado saludable, hasta 7 UBE/día en hombres y hasta 3 en mujeres. Habitualmente presentan un TCA moderado. A veces puede ser difícil trazar la línea entre este grupo y el siguiente. De todas formas, este grupo es justamente el que podría recibir tratamiento activo por los profesionales de atención primaria en forma de terapias breves.

Pacientes con TCA severo o dependientes: suelen presentar AUDIT > a 20, consumen más de 7 UBE/día en hombres o más de 3 en mujeres. Por DSM V presentan un trastorno severo con más de 6 criterios positivos. Suelen tener antecedentes de internaciones relacionadas directa o indirectamente con el alcohol, accidentes, problemas laborales y/o familiares serios, etcétera.

Es de gran importancia encuadrar a los tomadores en algunas de las categorías de riesgo (riesgo moderado, alto riesgo o trastornos severos/dependientes). La estrategia de abstinencia puede ofrecerse a todos los pacientes con consumo problemático de alcohol, pero está especialmente indicada para los pacientes con TCA moderado a severo. Las estrategias de moderación del consumo podrán recomendarse a todo el resto de los pacientes (que son la gran mayoría de los pacientes con TCA).

Estrategias breves para lograr la moderación del consumo en atención primaria de la salud

Son candidatos ideales para las estrategias de moderación del consumo los pacientes de bajo o moderado riesgo y/o pacientes con TCA leve a moderado (por DSM V)

Si utilizamos el AUDIT como parámetro, la evidencia parece sugerir la utilidad de las intervenciones breves para: 1) pacientes varones cuyo puntaje de AUDIT sea de entre 8 y 15, 2) pacientes con consumo de alcohol semanal sea de hasta 280g en hombres o de hasta 140 en mujeres. Esta puntuación de AUDIT indica, en general, consumo de alcohol de riesgo, aunque puede llegar a incluir pacientes cuyo consumo sea perjudicial y que pertenezcan a los grados leves o moderados de los TCA. De todas formas, por la estructura de la intervención, el paciente será reevaluado en varias oportunidades pudiendo ajustarse la valoración inicial. Aún en pacientes más graves estas estrategias no son perjudiciales.

Consideramos que estos abordajes deben dedicarse a la estrategia relacionada al alcohol en sí misma no olvidando de abordar el motivo de consulta inicial (si lo hubiere), por ejemplo: manejar la hipertensión, la gastritis, el insomnio o cualquier otro motivo de consulta de los pacientes y vincularlos luego con la ingesta de alcohol.

En relación a nuestra práctica habitual, esta estrategia se asemeja al consejo breve para dejar de fumar. La evidencia indica que hablar y evaluar el consumo de alcohol y, si se evalúa que el consumo tiene alguna característica problemática (situaciones de riesgo, exceso en su cantidad, quejas familiares, problemas clínicos), dar un consejo de moderar el consumo, es en sí misma una intervención efectiva. Esta intervención requiere evaluar si moderar el consumo sería posible para el paciente, indagar sobre qué situaciones lo llevan a beber más, motivaciones para disminuir el consumo, eventuales problemas de salud relacionados, en suma, tener una actitud a la vez crítica (consideramos que la cantidad de alcohol que usted bebe no es saludable), que abra posibilidades de cambios pero que, a la vez, no sea condenatoria.

Las intervenciones breves (consejo) pueden incluir:

- dar retroalimentación (feedback) o hacer una observación sobre el hecho de que su patrón de consumo se halla en el marco de consumo de riesgo;

- proporcionarle información acerca de los daños que conlleva el consumo continuado de alcohol en niveles de riesgo;

- facilitar el establecimiento de metas para que el paciente cambie su hábito de consumo;

- brindar consejos sobre los límites para reducir el consumo semanal de alcohol a 280g o menos en varones y a 140g o menos en mujeres;

- alentar la idea de que los consumidores de riesgo no son dependientes y que por ello pueden cambiar sus hábitos de consumo.

- discutir las evidencias psíquicas y físicas en contra del uso de alcohol de acuerdo con la cantidad que toma el paciente,

- evaluar situaciones de alto riesgo por tomar en exceso,

- pensar en actividades alternativas,

- identificar buenas razones para moderar el consumo

- monitorizar la ingesta en una tarjeta diaria para que el paciente la llene,

- negociar un plan de reducción del consumo de dos a cuatro semanas para evaluar los resultados.

Terapias breves: cuando una estrategia de consejo requiere estructura, y se pasa a tener entrevistas planificadas, con objetivos puntuales de seguimiento se habla de terapias breves. Las mismas son ideales para pacientes de riesgo moderado/ TCA leve a moderado (varones cuyo puntaje de AUDIT sea entre 16 y 19 o cuyo consumo de alcohol sea de 350g o superior por semana, y a las pacientes con un resultado del AUDIT de entre 16 y 19 o cuyo consumo de alcohol sea igual o superior a 210g por semana) y a aquellos que han recibido consejo breve y aun así persistan con un consumo de riesgo. Aunque algunos pacientes considerados dependientes, también pueden recibir los beneficios de las terapias breves.

Las terapias breves incluyen:

- consejos/intervenciones breves, basados en lo expuesto anteriormente;

- evaluar y adecuar el consejo a la etapa del cambio, reconociendo que si el paciente se halla en una etapa de pre-contemplación el consejo debería centrarse más en la retroalimentación para motivar al paciente a pasar a la acción. Si el paciente ya ha pensado en pasar a la acción (etapa de contemplación), el énfasis debería entonces ponerse en los beneficios de hacerlo, los riesgos de retrasarlo y cómo dar los primeros pasos; si el paciente ya está preparado para pasar a la acción, entonces el énfasis debería ponerse en establecer metas y en asegurar un compromiso por parte del paciente para reducir el consumo de alcohol;

- proporcionar un seguimiento, a través del cual el profesional de la salud que aplica la terapia breve debe continuar brindando ayuda, retroalimentación y apoyo para establecer, alcanzar y mantener metas reales. Esto lo puede definir cada profesional junto a su paciente.

Las intervenciones y terapias breves han mostrado eficacia al ser aplicadas en forma sistemática en centros de atención primaria para reducir los problemas relacionados con el consumo de alcohol entre los pacientes con diferentes grados de riesgo, pero no así en los pacientes dependientes. De todas formas, es importante destacar, que a veces los límites pueden ser difusos y si el paciente comprende la situación y quiere intentar un abordaje breve se recomienda ofrecer algún tipo de estrategia en el primer nivel de atención. Uno de cada 8 pacientes tratados se benefician con este tipo de intervenciones. No hay evidencias que sugieran efecto del tipo “mayor dosis, mayor respuesta” por lo que nada hace pensar que intervenciones más extensas o intensivas sean más eficaces. Se ha demostrado que el efecto se mantiene por lo menos durante un año y puede persistir hasta durante cuatro años. Las intervenciones breves parecen ser igual de efectivas en varones y mujeres, así como en jóvenes y en personas mayores, y son más efectivas cuando las situaciones contextuales de los pacientes no son especialmente problemáticas.

Estrategias para lograr la abstinencia en atención primaria

Esta especialmente indicada la abstinencia para aquellos pacientes con TCA en los que se hace diagnóstico inicial de trastorno severo o en aquellos pacientes con TCA leve o moderado que han intentado terapias breves sin éxito.

Estos pacientes pueden beneficiarse de concurrir a grupos de la comunidad como Alcohólicos anónimos. En la actualidad, se recomiendo que los pacientes con TCA severo sean acompañados por un grupo interdisciplinario con experiencia en alcoholismo. Eventualmente, un médico de atención primaria (idealmente que trabaje en un centro asistencial con otros profesionales) podría intentar acompañar a algún paciente que quiera lograr abstinencia cuyo contexto sea favorable y su compromiso sea alto.

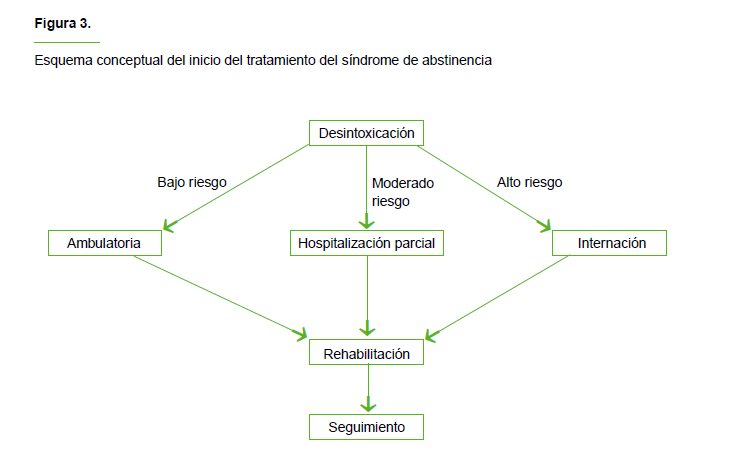

Una vez acordada esta estrategia el objetivo inicial es lograr la desintoxicación, controlar los síntomas de abstinencia y prevenir las complicaciones graves; y, en segunda instancia, lograr que el paciente comience un plan de rehabilitación. Teniendo en cuenta que el objetivo del tratamiento en los pacientes con TCA severo es la abstinencia, el médico deberá valorar siempre el riesgo de que estos pacientes presenten síndrome de abstinencia, ya que están acostumbrados a elevadas dosis de alcohol en forma crónica.

Los síntomas de abstinencia pueden ser leves, como temblores, diaforesis, náuseas y otras molestias gastrointestinales, palpitaciones, anorexia, cefalea, ansiedad, pesadillas, insomnio, aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Aunque estos síntomas son incómodos, no necesariamente son peligrosos. Con frecuencia hay intenso deseo por consumir más alcohol, lo que incrementa la decisión de continuar en la abstinencia. Los síntomas se presentan dentro de las seis horas de la cesación de la ingesta de alcohol y pueden ceder a las 24-48 horas. Las complicaciones graves incluyen las alucinaciones, el delirium tremens y las convulsiones. Todas ellas deben ser manejadas por el especialista. Las alucinaciones se pueden desarrollar dentro de las primeras 24 horas de la abstinencia (diferencia con el delirium tremens) y resuelven dentro de las 48 horas. Se trata de alucinaciones visuales, auditivas y más raramente, táctiles.

En contraste con el delirum tremens, no se asocian con depresión del sensorio. El delirium tremens se caracteriza por delirio y temblores (tremens). Aparece casi exclusivamente en alcoholistas crónicos después de 10 años de toxicomanía alcohólica. Son factores de mayor riesgo el hecho de haber padecido delirium previamente, ser anciano o tener un funcionamiento hepático alterado. La mayoría de las veces aparece por la disminución o supresión de la bebida (también puede aparecer por ingestas intercurrentes). Ocurre entre las 72 y las 96 horas después del último trago. Suele asociarse a fiebre, taquicardia, sudoraciones profusas. La principal complicación de este cuadro es la muerte (del 1 al 5%), por ejemplo, por trauma encefálico, arritmias o neumonía aspirativa. Las convulsiones son tónico-clónicas y suelen aparecer dentro de las primeras 48 horas del último trago. Al igual que el delirium tremens, las convulsiones suelen presentarse en pacientes con importante historia de consumo.

Se sabe que aquellos pacientes que consumen 20 tragos estándar diarios (600 CC.) de whisky diarios tendrán síndrome de abstinencia con mayor posibilidad de síntomas severos; sin embargo, el consumo de alcohol que suelen reportar los pacientes es un predictor imperfecto de los síntomas asociados con el cese del consumo.

Como no hay claros predictores de desarrollo de los cuadros graves de abstinencia, es importante mantener una buena conexión médico-paciente-familia para recabar rápidamente información de los síntomas que puedan presentarse.

Los pacientes con bajo riesgo para síndrome de abstinencia pueden ser desintoxicados en forma ambulatoria, con estrictos sistemas de conexión entre el médico, el paciente y la familia, que debe estar comprometida y alerta, controlando los signos de abstinencia y evitando el acceso del paciente al alcohol. Los pacientes con síntomas leves o moderados pueden recibir hospitalización parcial y los de alto riesgo de síndrome de abstinencia o con cuadros graves deben ser desintoxicados en la internación.

Las contraindicaciones para la desintoxicación ambulatoria incluyen: déficit de soporte familiar y social, fallas en desintoxicaciones ambulatorias previas, situaciones psiquiátricas serias (por ejemplo, riesgo suicida) y embarazo. Existen contraindicaciones relativas: la dependencia de benzodiacepinas, ser tomador pesado de más de ocho años de evolución, bebedor de más de 10 g diarios de etanol o tener cirrosis.

Una vez planteado el problema al paciente y la familia, se debe comenzar la desintoxicación: indicar al paciente que debe dejar de tomar y acordar un plan de manejo con el fin de lograr la abstinencia. El acuerdo no suele ser sencillo pues los pacientes, muchas veces, a pesar de haber reconocido el consumo de alcohol como un problema, todavía creen dominarlo o se les presentan situaciones que dificultan aún más la abstinencia (por ejemplo, encuentros con los amigos con los cuales toman).

El acuerdo puede comenzar ofreciendo el cese del consumo por un tiempo, por ejemplo, 15 días. En el transcurso de ese tiempo, el médico debe estar lo más disponible posible para escuchar al paciente y a la familia acerca de posibles efectos de la abstinencia o de situaciones que puedan determinar el reinicio del consumo.

Una buena indicación es recomendar la asistencia a los grupos de Alcohólicos Anónimos (AA, ver más adelante), ya que el deseo de dejar de tomar es el único requisito para integrarse a un grupo y no hay exclusiones de ningún tipo.

El médico puede adoptar un rol activo en la derivación a AA realizando el primer llamado junto al paciente, ayudando a localizar el sitio de reunión, los horarios, etc. Después, deberá mostrarse disponible para que el paciente le informe cómo se van desarrollando los encuentros y para ello deberá citarlo periódicamente.

La mayoría de los pacientes ambulatorios con dependencia pueden ser desintoxicados en forma rápida y segura sin el uso de drogas psicoactivas. La aparición de síntomas severos (por ejemplo, delirium tremens) es criterio de internación.

De los tratamientos farmacológicos, las benzodiacepinas son los tratamientos de primera línea que demostraron aminorar los síntomas de abstinencia y el delirium tremens. Están indicadas en pacientes con síntomas de abstinencia y en aquellos con riesgo de complicaciones (contexto de alguna enfermedad aguda o historia de síntomas graves ante la abstinencia).