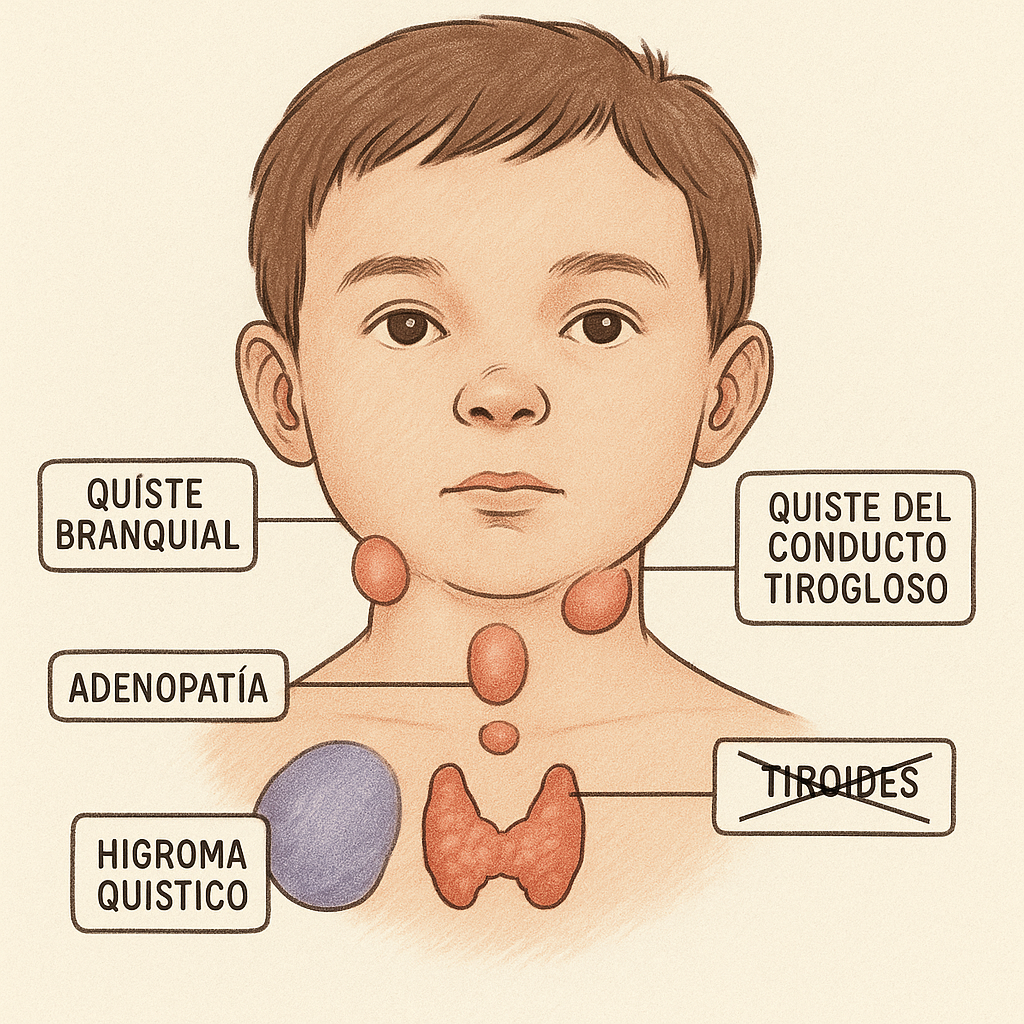

En la consulta de atención primaria es habitual encontrar padres preocupados por la presencia de una “bolita en el cuello” de sus hijos. En la mayoría de los casos se trata de adenopatías reactivas o variaciones anatómicas de la glándula tiroides, que no requieren estudios ni tratamientos complejos, más que una ecografía y algún laboratorio. Pero en algunos casos, la masa no se comporta como un ganglio típico ni se ubica en el territorio habitual de la tiroides, lo que nos obliga a pensar en otros diagnósticos posibles.

¿Cuándo debemos pensar en otras causas?

- Masa en la línea media del cuello, que asciende con la deglución.

- Lesión lateral al esternocleidomastoideo.

- Masa que aparece sin cuadro infeccioso previo.

- Consistencia quística, no dolorosa.

- Asimetría glandular en la región parotídea o submandibular.

- Crecimiento progresivo sin signos inflamatorios.

Estos hallazgos alejan el diagnóstico de adenopatía reactiva o de bocio benigno, y nos obligan a considerar otras posibilidades.

– Quiste tirogloso: Entre las masas que pueden aparecer en la línea media del cuello infantil, una de las más frecuentes —después de los ganglios— es el quiste del conducto tirogloso (QCT). El resabio embrionario en el trayecto que recorre la glándula tiroides desde la base de la lengua hasta su ubicación definitiva en el cuello.

Aunque lo más habitual es que se localicen en la línea media, ocasionalmente pueden presentarse hacia un lado del cuello, lo cual puede dificultar su reconocimiento clínico.

La ecografía juega un papel fundamental en su evaluación. No solo permite diferenciarlo de otras causas de masa cervical, sino que también ayuda a planificar la derivación quirúrgica si corresponde. La imagen puede variar: puede ser simple o tabicado; de forma irregular, con o sin contenido hemático según esté infectado o complicado; no vascularizado ni con refuerzo posterior y suelen medir de 1 hasta 4 cm.

Para el médico de familia, resulta clave reconocer este tipo de lesión y su comportamiento clínico típico, y acompañar su estudio con una ecografía bien indicada, evitando estudios invasivos innecesarios o tratamientos erráticos. Ante signos de sobreinfección o crecimiento progresivo, la evaluación quirúrgica suele ser el paso siguiente.

– Quistes branquiales: son lesiones congénitas que se originan por la persistencia de estructuras embrionarias del aparato branquial, que no se reabsorben durante el desarrollo fetal. La variante más habitual proviene del segundo arco branquial y suele localizarse en la región lateral del cuello, en una zona cercana al ángulo de la mandíbula y al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

Desde el punto de vista clínico, se presentan como tumoraciones unilaterales, blandas e indoloras, que no suelen generar síntomas a menos que se infecten o aumenten de tamaño.

La ecografía cervical permite observar con claridad su ubicación anatómica, el contenido interno y la posible presencia de septo o trayectos fistulosos. En la mayoría de los casos, el aspecto ecográfico es el de una lesión bien delimitada, ovalada o redonda, con paredes finas y lisas, y contenido aneicoico o hipoecoico, compatible con material líquido claro. Si se complica con infección o sangrado el interior deja de ser anecoico.

– Glándulas salivales: el motivo de consulta más frecuente vinculado a ellas es la tumefacción cervical, habitualmente de origen infeccioso viral, y mucho menos frecuente de origen bacteriano, inflamatorio o por cálculos.

Desde el examen físico, la ubicación anatómica de la tumefacción es una pista clave para orientar el diagnóstico. Una tumefacción localizada por delante y por debajo del pabellón auricular, en la región preauricular y mandibular posterior, sugiere compromiso de la glándula parótida. Si el aumento de volumen se palpa por debajo del borde inferior de la mandíbula, hacia el ángulo mandibular pero más medial, se debe sospechar afectación de la glándula submandibular. En cambio, una tumefacción en el piso de la boca, que puede elevar la lengua o causar dificultad para alimentarse, orienta a compromiso de la glándula sublingual. Reconocer estas localizaciones facilita una evaluación dirigida y una solicitud de estudios más precisa desde la atención primaria.

En la afección por parotiditis vital la parótida se presenta agrandada, dolorosa y sensible, con fiebre, y puede haber dolor a la masticación. En infecciones bacterianas (más raras), puede haber supuración o formación de abscesos. En la sialolitiasis, afección más frecuente de la submaxilar, se manifiesta con dolor y aumento de volumen durante las comidas. Los cálculos pueden ser visibles por ecografía por ser hiperecogénicos y con sombra posterior.

Las sialoadenitis pueden afectar a parótidas como submaxilares y se manifiestan con inflamación, dolor y cambios ecográficos como aumento de tamaño y ecogenicidad alterada.

Los tumores salivales son muy poco frecuentes en edad infantil. Se deben sospechar ante crecimiento asimétrico, indoloro, y persistente. Este caso amerita continuar la evaluación con especialistas.

La ecografía es el estudio de primera elección, por su buena resolución en partes blandas, su carácter no invasivo y la ausencia de radiación. Permite valorar el tamaño y forma de la glándula, la homogeneidad del parénquima, la presencia de lesiones focales o difusas; identificación de litiasis; vvaluación de vascularización con Doppler y diferenciación entre masas sólidas o quísticas.

En las parótidas, el patrón normal es hiperecogénico y homogéneo, mientras que las glándulas submandibulares y sublinguales suelen ser más hipoecogénicas. La sublingual, por su pequeño tamaño y localización profunda en el piso de boca, puede ser más difícil de visualizar, pero también puede evaluarse.

¿Qué debería observar el médico de familia?

– Valorar el carácter del aumento de volumen: rápido o progresivo, doloroso o no, simétrico o unilateral.

– Identificar relación con episodios febriles o alimentación.

– Solicitar ecografía ante persistencia, crecimiento progresivo, asimetría o signos de sobreinfección.

– Derivar si se sospechan lesiones tumorales o si el cuadro no mejora con tratamiento conservador.

Bibliografía

– Dardanelli E, Lipsich J. Ecografía pediátrica. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Journal; 2018. p. 85-119.

– Ortiz-González L, Ortiz-Peces C, Calle-Guisado V, Ortiz-Peces L. Usefulness of clinical cranial ultrasound in pediatrics. An Pediatr (Engl Ed). 2024; 100(5): 382-4.

– Tritou I, Vakaki M, Sfakiotaki R, Kalaitzaki K, Raissaki M. Pediatric thyroid ultrasound: a radiologist’s checklist. Pediatr Radiol. 2020; 50(4): 563-74.

![]()