La aparición de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) como concepto clínico moderno sigue siendo controvertida.

Las afirmaciones sobre los cambios en la agricultura del trigo que afectan a la composición proteica carecen de respaldo científico.

Estudios realizados con cultivos de trigo de invierno alemanes entre 1891 y 2010 no hallaron alteraciones estadísticamente significativas en la composición proteica ni en su potencial inmunoestimulante.

Las investigaciones indican que la composición del trigo se ha mantenido prácticamente inalterada, sobre todo en los últimos 20 años, a pesar de la creciente popularidad de las dietas sin gluten.

Las concentraciones de gluten varían naturalmente según la variedad de trigo y factores ambientales como las precipitaciones, y el consumo de trigo en Estados Unidos ha disminuido notablemente en el último siglo.

La sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) se caracteriza por síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con los alimentos que contienen gluten, y se presenta en ausencia de enfermedad celíaca o alergia al trigo.

Sin embargo, los criterios diagnósticos y los mecanismos subyacentes de esta afección aún no se comprenden del todo.

Un diagnóstico completo requiere más que la autodeclaración, y exige un enfoque sistemático que incluya la evaluación clínica de los síntomas, la evaluación de la respuesta a una dieta sin gluten y una prueba de provocación controlada con gluten.

Esta revisión evalúa críticamente la evidencia actual de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) como una entidad clínica distinta mediante:

(1) el examen de la evidencia de estudios controlados de provocación dietética;

(2) la evaluación de la superposición con otras afecciones, en particular los trastornos de la interacción intestino-cerebro (TIIC);

(3) la discusión del papel de los factores psicológicos y los efectos nocebo;

(4) la evaluación de las vías mecanísticas propuestas; y

(5) la provisión de enfoques basados en la evidencia para el diagnóstico y el manejo en el contexto de incertidumbres.

Sin embargo, junto con la creciente atención de la población en general, las evidencias comenzaron a despertar el interés y la curiosidad académica después del año 2000.

La terminología sigue siendo objeto de debate: aunque la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) está ampliamente establecida en la literatura médica, algunos expertos sugieren que la sensibilidad al trigo no celíaca podría ser más apropiada.

Esta sugerencia refleja la creciente evidencia de que otros componentes del trigo, además del gluten, podrían causar síntomas.

Dada la complejidad de identificar los desencadenantes específicos, términos como sensibilidad al gluten no celíaca autoinformada (SGNC), sensibilidad al trigo no celíaca, sensibilidad a los cereales no celíacos o, en términos más generales, pacientes que evitan el trigo o el gluten, se utilizan a veces indistintamente en la literatura.

Para mayor claridad, esta revisión utiliza el término NCGS, pero reconoce la considerable incertidumbre que rodea a los mecanismos precisos y los desencadenantes de los síntomas relacionados con el trigo.

Epidemiología

Los estudios observacionales transversales realizados en todo el mundo sugieren que aproximadamente el 10% de la población (rango 4,3–14,9%) declara tener sensibilidad al gluten o al trigo.

Cabe destacar que el número de personas que evitan el gluten en su dieta es aproximadamente el doble que el de aquellas diagnosticadas con enfermedad celíaca o que declaran tener sensibilidad al trigo no celíaca.

Sin embargo, es probable que estas estimaciones de prevalencia estén infladas debido a varios factores.

La mayoría de los estudios existentes se basan en gran medida en autoinformes en lugar de verificación clínica, y muchas personas adoptan dietas sin gluten por razones ajenas a indicaciones médicas, como los beneficios percibidos para la pérdida de peso, el rendimiento deportivo, la reducción de la inflamación, el aumento de energía o el bienestar general.

Los síntomas atribuidos a la ingestión de gluten podrían, en cambio, ser desencadenados por oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables (FODMAP), carbohidratos de cadena corta conocidos por causar síntomas digestivos en personas sensibles, o por otros componentes del trigo.

También existe una superposición sustancial con el síndrome del intestino irritable (SII) y otros cuadros similares.

Aproximadamente un tercio de las poblaciones de altos ingresos reportan reacciones adversas a los alimentos; sin embargo, menos del 3% de las sensibilidades alimentarias autoinformadas son validadas mediante pruebas objetivas.

En el contexto de la sensibilidad al gluten, el número de casos clínicamente verificados es sustancialmente menor que las estimaciones autoinformadas.

Las diferencias metodológicas en los protocolos de provocación —incluidas la contaminación por FODMAP, los efectos placebo, las pruebas abiertas y las distintas definiciones— dificultan la interpretación.

Incluso en ensayos controlados, los efectos específicos del gluten generalmente se han limitado a un pequeño subconjunto de estudios rigurosos.

En consecuencia, la prevalencia real de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) verificada probablemente sea considerablemente menor que las tasas autodeclaradas.

Para un diagnóstico preciso, es fundamental distinguir la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) de otras afecciones relacionadas.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que afecta aproximadamente al 1% de la población y se desencadena por la ingesta de gluten en personas genéticamente susceptibles.

Se caracteriza por un daño intestinal leve y puede presentar una amplia gama de síntomas.

En cambio, la alergia al trigo es una reacción inmunitaria mediada por IgE que afecta al 0,1-1 % de la población.

Esta afección suele manifestarse con respuestas alérgicas inmediatas, incluyendo síntomas respiratorios, gastrointestinales o cutáneos.

A diferencia de la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) carece de un mecanismo patológico claramente definido, pruebas diagnósticas específicas y una presentación clínica consistente.

Las diferencias sustanciales entre estas afecciones ponen de manifiesto la complejidad de los trastornos relacionados con el trigo y subrayan la necesidad de enfoques diagnósticos precisos.

Evidencia de la SGNC como una entidad distinta

La evaluación de la investigación sobre la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) exige reconocer importantes limitaciones metodológicas que afectan la interpretación de todos los resultados publicados.

Estas incluyen una heterogeneidad sustancial en la selección de participantes (con distintos enfoques para excluir la enfermedad celíaca), protocolos de provocación (con diferentes vehículos de gluten, dosis y duraciones) y mediciones de resultados (con herramientas de evaluación de síntomas y umbrales de significación clínica inconsistentes).

Dichas inconsistencias limitan la comparabilidad de los estudios y contribuyen a los hallazgos contradictorios con respecto a la SGNC como una entidad clínica diferenciada.

Características clínicas

Patrones demográficos y de presentación

El fenotipo típico de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) se observa con mayor frecuencia en personas con una edad promedio de 38 años, y los estudios indican que entre el 72 % y el 84 % de los casos se presentan en mujeres.

La mayoría de los casos se autodiagnostican inicialmente o se identifican a través de vías de atención médica no convencionales.

La presentación clínica ante los médicos suele tener como objetivo:

(1) obtener una evaluación sistemática y la validación de los síntomas autoinformados,

(2) excluir la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, y

(3) abordar los síntomas persistentes a pesar de la modificación de la dieta, lo que puede indicar afecciones alternativas como la sensibilidad a los FODMAP u otro.

Los síntomas generalmente se desarrollan entre 2 y 6 horas después de la exposición al gluten o al trigo, aunque el inicio a veces puede extenderse a varios días.

El cuadro sintomático incluye numerosas manifestaciones gastrointestinales y extraintestinales, con una considerable variación individual en cuanto a gravedad y alcance.

Los síntomas gastrointestinales más comunes son distensión abdominal (72-87%), dolor y malestar abdominal (55-83%), diarrea (16-60%), estreñimiento (18-50%), náuseas (9-44%), aerofagia (36%), reflujo (32%), alteración del ritmo intestinal (27%) y estomatitis aftosa (31%).

Estas manifestaciones intestinales impactan significativamente la calidad de vida, y varios estudios muestran que la gravedad de los síntomas gastrointestinales se correlaciona directamente con puntuaciones más bajas en la calidad de vida y un mayor malestar psicológico.

Con frecuencia se reportan manifestaciones extraintestinales, y también contribuyen sustancialmente al deterioro de la calidad de vida.

Entre ellas se incluyen comúnmente los dolores de cabeza (20–54%), fatiga (23–64%), dificultades cognitivas (la llamada mente nublada; 10–42%), y dolor musculoesquelético (5–31%).

Iven y sus colegas descubrieron que las personas con sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) muestran características psicológicas distintas al inicio, incluyendo un mayor afecto negativo y un menor afecto positivo que los controles sanos, lo que sugiere que las diferencias psicológicas subyacentes pueden contribuir a la experiencia de los síntomas, independientemente de la exposición al gluten.

La depresión y la ansiedad se han reportado consistentemente en múltiples estudios.

Sin embargo, aún no está claro si estos efectos reflejan efectos directos de la exposición al gluten o respuestas psicológicas a síntomas crónicos.

Las personas que se autodiagnostican con sensibilidad al gluten no celíaca evitan no solo el gluten, sino también una variedad de otros alimentos, incluidas frutas, verduras, lácteos y especias, lo que sugiere que sus sensibilidades percibidas van más allá del gluten únicamente.

Muchos no compensan adecuadamente desde el punto de vista nutricional al eliminar los productos que contienen gluten, adoptando a menudo patrones de sustitución desequilibrados en lugar de incorporar alternativas nutricionalmente equivalentes.

Este patrón refleja un comportamiento alimentario más amplio en el SII, en el que más del 80% de las personas informan que los alimentos causan o agravan sus síntomas, y aproximadamente uno de cada cuatro pacientes cita con frecuencia los productos a base de gluten.

Sin la orientación médica adecuada, los pacientes podrían ir eliminando progresivamente grupos de alimentos adicionales para identificar desencadenantes, lo que podría derivar en dietas innecesariamente restrictivas y deficiencias nutricionales.

Esto subraya la importancia de una evaluación dietética sistemática y la orientación profesional para mantener una nutrición adecuada y, al mismo tiempo, controlar eficazmente los síntomas.

Esta compleja presentación clínica, que se superpone considerablemente con la intolerancia a la glucosa y otras intolerancias alimentarias, requiere un enfoque diagnóstico sistemático que permita diferenciar eficazmente la sensibilidad al gluten no celíaca de otras afecciones, teniendo en cuenta además los posibles efectos nocebo.

Detección, evaluación y diagnóstico

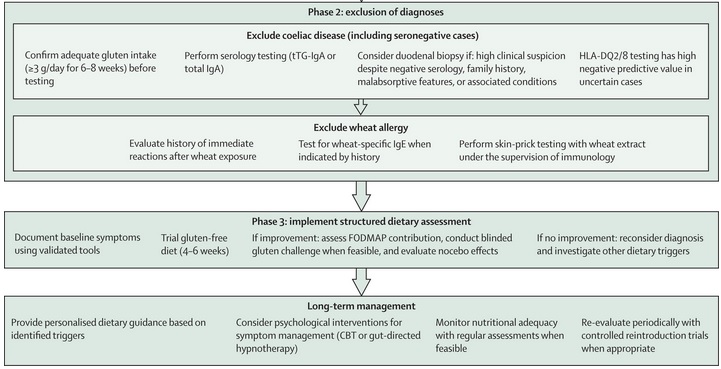

Un abordaje diagnóstico sistemático para la sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) requiere un proceso estructurado de tres fases, que comienza con una evaluación inicial exhaustiva para documentar los patrones de síntomas e identificar los factores de riesgo.

La segunda fase se centra en descartar diagnósticos alternativos, en particular la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, que pueden presentar síntomas similares, pero requieren enfoques de tratamiento diferentes.

La fase final consiste en una evaluación dietética controlada con protocolos de eliminación y reintroducción, y sigue siendo la piedra angular del diagnóstico de SGNC en ausencia de biomarcadores específicos.

Este enfoque sistemático ayuda a diferenciar la verdadera sensibilidad al gluten o al trigo de otras afecciones, teniendo en cuenta el papel fundamental del efecto nocebo en la generación de los síntomas.

Papel de los efectos nocivos

El efecto nocivo parece desempeñar un papel importante en la aparición de síntomas en pacientes con sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC).

En un estudio fundamental, De Graaf y col. demostraron que la gravedad de los síntomas estaba determinada principalmente por si los participantes esperaban ingerir gluten, más que por el contenido real de gluten.

La evidencia aportada por Biesiekierski y col. también respaldó los mecanismos psicológicos, al encontrar efectos de orden estadísticamente significativos en su ensayo cruzado: los participantes reportaron más síntomas durante su primer período de tratamiento, independientemente de si recibieron gluten o placebo.

Este poderoso efecto de expectativa ayuda a explicar por qué solo el 16 % de los pacientes con sospecha de sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) muestran reactividad específica al gluten en pruebas de provocación doble ciego controladas con placebo, mientras que las respuestas nocivas son sustanciales (con un promedio del 40 % en revisiones sistemáticas). y alcanzando hasta el 56% en otros estudios.

Es importante destacar que estos hallazgos no invalidan los síntomas de los pacientes, sino que resaltan las complejas interacciones bidireccionales entre el cerebro y el intestino que contribuyen a la generación, percepción y comunicación de los síntomas.

Comprender estas interacciones cerebro-intestino es fundamental para un diagnóstico preciso, la educación del paciente y el desarrollo de estrategias de manejo eficaces que aborden tanto los componentes biológicos como psicológicos de la experiencia sintomática.

Pruebas diagnósticas

El diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) sigue siendo un reto debido a la ausencia de biomarcadores definitivos y a la heterogeneidad de los síntomas de los pacientes.

Si bien los criterios de expertos de Salerno de 2015

Se propone un enfoque diagnóstico sistemático, que incluye una respuesta definida a una dieta sin gluten seguida de una prueba de provocación con gluten.

Sin embargo, su implementación práctica enfrenta varios obstáculos.

El consenso de expertos enfatiza cada vez más que el diagnóstico requiere más que la autodeclaración, lo que exige protocolos de evaluación estructurados.

La fase de evaluación dietética controlada representa el método de referencia para verificar la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) en ausencia de biomarcadores específicos.

Si bien las pruebas de provocación doble ciego controladas con placebo siguen siendo el método de referencia en la investigación, su implementación clínica se ve limitada por la escasez de vehículos de gluten estándar y la amplia variabilidad en la dosificación (que oscila entre 2 g/día y 52 g/día) y diferentes métodos de administración (por ejemplo, gluten en polvo cocinado con alimentos integrales, pan o magdalenas, barritas de muesli, o en cápsulas).

En la práctica clínica, un protocolo pragmático y abierto de eliminación-reintroducción podría ser más factible.

Este protocolo generalmente implica una prueba inicial sin gluten, si los síntomas mejoran, se procederá a la reintroducción gradual del gluten mediante alimentos bajos en FODMAP que lo contengan.

Si bien en la investigación se utiliza gluten purificado, las alternativas clínicas —aunque aún no validadas en ensayos clínicos— pueden incluir seitán cuidadosamente seleccionado o casero (un producto denso y rico en proteínas elaborado con gluten de trigo vital, siempre que no contenga ajo, cebolla ni otros ingredientes ricos en FODMAP) o pequeñas porciones de productos de trigo bajos en fructano, como la espelta de masa madre (harina de trigo).

El control de los síntomas es fundamental.

Las pruebas de tolerancia al gluten con bajo contenido de fructano, junto con una dieta baja en FODMAP, podrían ayudar a diferenciar la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) de la sensibilidad a los FODMAP.

Investigación de biomarcadores

A pesar de la extensa investigación, no se han establecido biomarcadores fiables para la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC). Se han investigado varios candidatos, incluidos marcadores de activación inmunitaria (CD14 soluble, proteína de unión a lipopolisacáridos).

indicadores de daño intestinal (proteína 2 de unión a ácidos grasos), medidas de la función de barrera (zonulina), y respuestas de anticuerpos (reactividad de la subclase IgG al gluten).

Si bien los anticuerpos antigliadina de proteína completa aparecen en el 7-18% de las personas con SII (sin enfermedad celíaca), y muestran asociaciones con diversas afecciones, incluyendo ataxia idiopática y manifestaciones neurológicas, su especificidad para la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) aún no está clara.

Los marcadores disponibles carecen de la sensibilidad y especificidad suficientes para su uso clínico rutinario y requieren una mayor validación mediante estudios a gran escala.

Este enfoque sistemático de tres fases equilibra la evaluación rigurosa con la viabilidad práctica, reconociendo que nuestra comprensión de la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) sigue evolucionando.

Una vez establecido un diagnóstico presuntivo mediante este proceso, se pueden implementar estrategias de manejo adecuadas según los patrones de síntomas, los desencadenantes y las comorbilidades de cada individuo

Manejo dietético

Para las personas con síntomas atribuidos al gluten o al trigo, la modificación de la dieta sigue siendo el enfoque de tratamiento más común, a pesar de la incertidumbre que aún existe sobre la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) como entidad clínica diferenciada y sus mecanismos subyacentes.

La heterogeneidad de la SGNC sugiere que distintos subgrupos podrían responder a diferentes intervenciones dietéticas.

Si bien algunas personas pueden reaccionar específicamente al gluten, la evidencia de ensayos controlados indica que muchos síntomas mejoran con una dieta sin gluten debido a una reducción simultánea en la ingesta de FODMAP, en particular los fructanos, que suelen aparecer junto con el gluten en cereales y granos.

Implementar y mantener una dieta sin gluten presenta desafíos considerables, incluyendo mayores costos (los productos sin gluten cuestan un 139% más que sus contrapartes a base de trigo), mayor tiempo de preparación y restricciones sociales al comer fuera de casa.

Estos factores contribuyen a una reducción en las puntuaciones de calidad de vida, similar a lo observado en pacientes con enfermedad celíaca. La adecuación nutricional merece una consideración cuidadosa, ya que los productos sin gluten a menudo contienen menos fibra y menos micronutrientes (vitamina D, vitamina B12 y folato) y minerales (hierro, zinc, magnesio y calcio) que sus contrapartes que contienen gluten.

Esta preocupación es especialmente relevante dado que los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) suelen presentar múltiples desencadenantes alimentarios además del gluten, lo que puede llevar a dietas más restrictivas.

Un dietista especializado en trastornos relacionados con el gluten puede brindar una valiosa orientación para mantener una dieta equilibrada, a pesar de estas múltiples restricciones.

Aún no está claro cuál es la cantidad óptima de restricción de gluten para la sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC). Esta incertidumbre tiene implicaciones prácticas, ya que cualquier grado de tolerancia al gluten podría mejorar sustancialmente la flexibilidad dietética al permitir el consumo de productos con trazas de gluten.

Cabe destacar que la norma sin gluten del Codex Alimentarius (≤20 partes por millón) se desarrolló específicamente para personas con enfermedad celíaca;

Sin embargo, su aplicabilidad a personas con sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) sigue sin estar clara, dada la ausencia de biomarcadores validados o umbrales conocidos de reactividad al gluten en esta población.

Existen indicios de que algunas personas con SGNC autodiagnosticada pueden tolerar ciertas variedades de trigo: De Graaf y col demostraron que muchos participantes consumieron con éxito panes elaborados con espelta o trigo emmer.

Esta tolerancia diferencial puede explicarse por el bajo contenido de fructanos en variedades antiguas de trigo como la espelta. Esto refuerza aún más el papel de los FODMAP en la aparición de síntomas.

Un mejor etiquetado del contenido de FODMAP podría ayudar a los consumidores a identificar posibles desencadenantes de síntomas. Dado que la tolerancia varía entre individuos, el manejo dietético personalizado —idealmente con asesoramiento dietético— sigue siendo fundamental.

Conclusión

El término sensibilidad al gluten no celíaca (SGNC) se utiliza para describir un grupo heterogéneo de personas que presentan síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con la ingesta de gluten o trigo, sin padecer enfermedad celíaca ni alergia al trigo. Sin embargo, aún no está claro si la SGNC constituye una entidad clínica distinta.

Los metaanálisis indican que solo un pequeño subgrupo de personas muestra respuestas específicas al gluten en ensayos controlados, y existen indicios de que los FODMAP y el efecto nocebo contribuyen significativamente a la aparición de los síntomas.

Las influencias comerciales, en particular las del creciente mercado de productos sin gluten, pueden influir sutilmente en las prioridades de investigación y en la construcción de la narrativa en torno a la SGNC.

El diagnóstico definitivo sigue siendo difícil debido a la ausencia de biomarcadores, la considerable superposición con la intolerancia al gluten inducida por gluten (IGG) y las dificultades metodológicas en la evaluación dietética.

El papel de componentes específicos del trigo, como el gluten, los fructanos y los inhibidores de la transcriptasa inversa (ITI), en el desencadenamiento de los síntomas requiere mayor investigación en estudios independientes y bien diseñados.

Hasta que se identifiquen los agentes causales y se desarrollen pruebas diagnósticas, la SGNC sigue siendo un diagnóstico de exclusión, que requiere una evaluación sistemática y minuciosa.

La evidencia actual respalda un enfoque multidisciplinario que integra modificaciones dietéticas con apoyo psicológico, garantizando al mismo tiempo una nutrición adecuada.

Referencia:

Review www.thelancet.com

October 22, 2025

https://doi.org/10.1016/[S0140-6736(25)01533-8

![]()