La complejidad y heterogeneidad de la enfermedad de Parkinson es enorme, con marcadas variaciones en la edad de inicio, la presentación clínica, la velocidad de progresión, la respuesta al tratamiento y la fisiopatología subyacente.

Esta naturaleza multifacética subraya la importancia de considerar un enfoque holístico, además del tratamiento convencional (es decir, farmacoterapia y terapias quirúrgicas), para brindar un apoyo óptimo a las personas con enfermedad de Parkinson.

La evidencia emergente indica que las intervenciones en el estilo de vida pueden reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida.

Estos enfoques ofrecen oportunidades para el autocuidado, que cobrará cada vez más importancia dada la creciente prevalencia de la enfermedad de Parkinson en todo el mundo.

Las intervenciones en el estilo de vida pueden romper el círculo vicioso de conductas poco saludables y empeoramiento de los síntomas, y quizás ralentizar la progresión de la enfermedad.

Intervenciones en el estilo de vida

Las terapias centradas en los factores del estilo de vida buscan prevenir, controlar o revertir enfermedades crónicas.

La medicina del estilo de vida se basa en seis pilares:

Aumentar la actividad física

Intervenciones nutricionales

Manejo del estrés

Sueño reparador

Evitar sustancias de riesgo (como el alcohol, la nicotina o las drogas)

Fomentar relaciones sociales positivas.

Diversas revisiones han analizado por separado intervenciones específicas en el estilo de vida, incluyendo actualizaciones sobre el sueño reparador. y evitar sustancias riesgosas (p. ej., alcohol, nicotina o drogas).

Actividad física

Se define por cualquier movimiento corporal producido por los músculos que requiere energía.

Este concepto amplio incluye, pero no se limita al ejercicio:

Un tipo de actividad física que abarca movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física.

El ejercicio se clasifica principalmente en ejercicio aeróbico (por ej, actividad física rítmica y repetitiva que aumenta la frecuencia cardíaca, como ciclismo, remo y running), entrenamiento de resistencia (por ej, contracciones musculares repetitivas contra resistencia), ejercicios de flexibilidad y ejercicios neuromotores (por ej, entrenamiento de postura, marcha, equilibrio y agilidad).

La actividad física también incluye actividades no planificadas ni estructuradas, como caminar, tareas domésticas o actividades de ocio.

La evidencia proveniente de ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con enfermedad de Parkinson sugiere que la actividad física leve a moderada también podría ser beneficiosa.

Un ensayo clínico aleatorizado comparó 26 semanas de caminata rápida (al 40-60 % de la reserva de frecuencia cardíaca) con entrenamiento de las extremidades superiores (el grupo de control activo) en 70 personas con enfermedad de Parkinson leve a moderada.

Ambas intervenciones se realizaron parcialmente bajo supervisión y parcialmente como autoentrenamiento en el hogar (un total de 3 veces por semana).

Los resultados mostraron que caminar a paso ligero mejoró el resultado primario (síntomas motores, medidos mediante la parte III de la Escala Unificada de Valoración de la Enfermedad de Parkinson de la Sociedad de Trastornos del Movimiento [MDS-UPDRS]).

Se observaron mejoras similares en algunos de los resultados secundarios (movilidad funcional y equilibrio).

Este hallazgo es relevante para la práctica diaria, ya que no todas las personas disfrutan o pueden realizar un ejercicio vigoroso.

También es relevante para personas que caminan a paso ligero como parte intrínseca de sus rutinas diarias, como por ejemplo, la necesidad de recorrer largas distancias a pie.

Un reciente metanálisis en red reveló una relación dosis-respuesta en forma de U entre el ejercicio y la mejora general de los síntomas motores.

En concreto, el ejercicio alivió los síntomas motores de forma dosis-dependiente, con efectos ya a una dosis baja de 60 equivalentes metabólicos de una tarea por minuto a la semana (MET-min por semana; que cuantifica la duración, la frecuencia y la intensidad de una actividad), y con una dosis óptima de 1300 MET-min por semana; a partir de este punto, el efecto disminuyó. La dosis óptima varió según el tipo de ejercicio.

El baile resultó ser el más eficaz, con una mejoría motora óptima a los 850 MET-min por semana.

El entrenamiento de resistencia está ganando popularidad.

Varios ensayos clínicos aleatorizados a pequeña escala (n=22–40) encontraron efectos positivos sobre la fuerza muscular, movilidad funcional, balance, congelación de la marcha, y síntomas motores.

Un gran ensayo clínico aleatorizado (n=236 personas con enfermedad de Parkinson en etapa temprana) sugirió que combinar el ejercicio aeróbico con el entrenamiento de resistencia podría proporcionar beneficios sinérgicos.

En concreto, este estudio comparó 12 meses de entrenamiento combinado (3 veces por semana) con ejercicio aeróbico solo.

El grupo de entrenamiento combinado mostró mayores mejoras en la función motora, el sueño y la capacidad aeróbica. Los eventos adversos fueron similares en ambos grupos, pero no se informó sobre la adherencia ni los abandonos, lo que dificulta interpretar la viabilidad de las intervenciones.

La calidad de vida mejoró más en el grupo de ejercicio aeróbico que en el de entrenamiento combinado; quizá porque se trataba de programas de ejercicio estandarizados y la aleatorización no tiene en cuenta las preferencias personales de ejercicio.

Estudios previos han demostrado que las mejoras en la calidad de vida varían según el tipo de intervención de ejercicio.

lo cual pone de relieve la necesidad de desarrollar intervenciones de actividad física adaptadas a las necesidades individuales.

El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT) está recibiendo cada vez más atención tanto en la investigación como en la práctica clínica. El HIIT consiste en breves periodos de ejercicio de aproximadamente 1 minuto a una intensidad muy alta (por ejemplo, el 90 % de la frecuencia cardíaca máxima), seguidos de periodos de recuperación a baja intensidad.

Una de sus principales ventajas es que el entrenamiento dura relativamente poco tiempo (unos 20 minutos por sesión), lo que lo hace más atractivo para algunas personas. Recientes ensayos clínicos aleatorizados (ECA) de pequeña escala (n=29-33) sugieren que el HIIT es factible para personas con enfermedad de Parkinson, y que produce mayores mejoras en la fuerza muscular y la capacidad aeróbica máxima que el entrenamiento continuo a intensidad moderada.

En estos estudios no se observaron efectos consistentes en los resultados funcionales; este hallazgo merece una mayor investigación.

Cada vez es mayor el reconocimiento, tanto entre los profesionales clínicos como entre las personas con enfermedad de Parkinson, de que, para promover la adherencia al tratamiento, lo ideal es que la actividad física se organice en la comunidad.

Los resultados de estudios realizados en los últimos 5 años sugieren beneficios derivados de diversas intervenciones comunitarias, como escalar, boxeo, Tai Chi, bailar, karate, y pilates.

El componente social, la buena accesibilidad en general (que no requiere desplazamientos a centros especializados) y los bajos costes de las intervenciones en grupo hacen que este tipo de actividad resulte atractiva para muchas personas con enfermedad de Parkinson.

Están surgiendo formas innovadoras de aumentar la actividad física en el hogar mediante el uso de la telemedicina, los juegos, la realidad virtual o diferentes tipos de aplicaciones (por ejemplo, para motivar la actividad física, ofrecer ejercicios o juegos).

En general, estos enfoques remotos parecen viables, la adherencia es buena y los participantes los encuentran agradables.

Sin embargo, un estudio halló que la intensidad de un programa de salud electrónica a domicilio era inadecuada; Este aspecto de la dosificación merece un estudio más profundo.

La realidad virtual y la realidad aumentada parecen facilitar el aprendizaje motor. y mejorar el equilibrio, la marcha y el funcionamiento sensoriomotor.

Un gran ensayo clínico aleatorizado (ECA) en 192 personas con enfermedad de Parkinson evaluó los efectos de 12 semanas de entrenamiento del equilibrio mediante la realización de videojuegos de ejercicio (un videojuego que requería actividad física para interactuar con el juego) en una plataforma de juegos doméstica, en comparación con el entrenamiento del equilibrio tradicional.

El grupo que practicó videojuegos de ejercicio tuvo menos caídas y, entre quienes las sufrieron, un menor número de ellas. No se observaron diferencias en la calidad de vida entre los grupos.

Cabe destacar que la cohorte incluyó personas con antecedentes de caídas, y casi la mitad de los participantes se encontraban en el estadio 4 de la escala de Hoehn y Yahr, a diferencia de muchos otros estudios sobre actividad física, que suelen incluir participantes menos vulnerables (es decir, personas con estadios más bajos).

Este resultado es prometedor e indica que las personas en estadios avanzados de la enfermedad (es decir, estadios 4 y 5 de la escala de Hoehn y Yahr) podrían beneficiarse de los videojuegos de ejercicio.

Numerosos estudios también han examinado el efecto de la actividad física sobre los síntomas no motores. Diferentes tipos de actividad física (por ejemplo, tai chi, qigong, entrenamiento funcional, HIIT y boxeo) mejoraron la fatiga, ánimo, ansiedad y síntomas no motores en general.

Una intervención combinada (es decir, entrenamiento de fuerza, resistencia y equilibrio) mejoró el sueño más que las instrucciones sobre higiene del sueño.

Las actividades que combinan mente y cuerpo, como el Tai Chi y el Qigong, también mejoraron el sueño.

Intervenciones nutricionales

Muchas personas con enfermedad de Parkinson se enfrentan a preguntas sobre qué constituye una dieta ideal.

La mayoría de estas preguntas son difíciles de responder debido a que la evidencia sobre las intervenciones nutricionales en la enfermedad de Parkinson es limitada, ya que escasean los ensayos clínicos de alta calidad.

En los últimos 5 años se realizaron numerosos ECA (n=21, incluyendo 17 estudios sobre suplementos), pero la mayoría contaban con muestras pequeñas e intervenciones breves.

Además, la heterogeneidad en los tipos de intervenciones y resultados imposibilitó extraer conclusiones generales sobre la eficacia de las intervenciones nutricionales en la enfermedad de Parkinson.

Por la misma razón, los metaanálisis resultan inviables. En este trabajo, solo se analizan estudios sobre un patrón dietético específico, como la dieta mediterránea (n=4).

Ciertas intervenciones dietéticas (especialmente las dietas ricas en fibra) pueden reducir el estreñimiento y mejorar el vaciamiento gástrico, lo que a su vez potencia la eficacia de la medicación dopaminérgica.

Existe un gran interés en la dieta mediterránea, que se basa principalmente en alimentos de origen vegetal y es rica en verduras, cereales integrales, frutos secos y semillas, pero con un bajo consumo de carne (especialmente carne roja) y alimentos procesados. Se identificaron tres estudios que analizaron esta dieta en personas con enfermedad de Parkinson.

Los resultados sugieren que una dieta mediterránea es factible y que podría afectar positivamente la cognición. y estreñimiento.

Los efectos sobre los síntomas motores fueron inconsistentes.

Todos los estudios duraron menos de 10 semanas, por lo que se desconocen los efectos a largo plazo.

Estrés

Un proceso por el cual las exigencias ambientales (es decir, los factores estresantes) superan la capacidad de adaptación de un individuo, lo que da lugar a respuestas psicológicas y biológicas.

La respuesta biológica al estrés busca restablecer el equilibrio homeostático mediante cambios simpáticos rápidos y la activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, lo que provoca la liberación de cortisol.

La exposición crónica a factores estresantes puede conducir a una desregulación de la respuesta al estrés y generar síntomas psicológicos como ansiedad y depresión.

El desarrollo de estos síntomas depende de diversos factores de resiliencia, como la evaluación cognitiva del factor estresante, los estilos de afrontamiento, las habilidades cognitivas y el apoyo social.

Los síntomas relacionados con el estrés son frecuentes en la enfermedad de Parkinson.

Alrededor del 35 % de los pacientes presentan depresión y el 26 %, un trastorno de ansiedad.

Además, está bien documentado que el estrés incrementa los síntomas motores, como el temblor, la discinesia y la congelación de la marcha, y que los ejercicios de relajación pueden reducir el temblor.

Las personas con enfermedad de Parkinson presentan niveles elevados de glucocorticoides, lo que indica una alteración en los circuitos de retroalimentación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal.

El estrés también puede afectar la fisiopatología central de la enfermedad de Parkinson.

Las intervenciones no farmacológicas en el estilo de vida diseñadas para reducir el estrés incluyen ejercicios mente-cuerpo, como la atención plena, el yoga, el tai chi y el qigong. La psicoterapia y la farmacoterapia también pueden tratar la depresión y la ansiedad en la enfermedad de Parkinson, pero quedan fuera del alcance de esta revisión.

La atención plena, originalmente una tradición budista, describe la capacidad de experimentar intencionadamente el momento presente, sin juzgar las emociones o los pensamientos actuales.

Las intervenciones basadas en mindfulness se centran en desarrollar esta capacidad, complementadas con enfoques de la psicología moderna, y han dado lugar a programas bien documentados y estandarizados, como la reducción del estrés basada en mindfulness y la terapia cognitiva basada en mindfulness.

En personas sin enfermedad de Parkinson, un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados mostró que las intervenciones basadas en mindfulness tuvieron efectos beneficiosos consistentes sobre el estrés (tamaño del efecto combinado de 0,40 [IC del 95 %: 0,14-0,45], p < 0,001 ). =46·1]) en 2346 individuos de 20 estudios de intervención basada en la atención plena versus control pasivo.

Un gran ECA (n=137) en personas de 67 a 72 años (mediana 68 años) mostró que un entrenamiento de meditación de 18 meses mejoró una puntuación compuesta global que refleja la regulación de la atención, las capacidades socioemocionales y de autoconocimiento, en comparación con la ausencia de intervención y los controles activos (aprendizaje de un nuevo idioma).

En la enfermedad de Parkinson, un gran ECA (n=138) mostró efectos beneficiosos de una intervención combinada de atención plena y yoga, en comparación con una condición de control activa (estiramiento y entrenamiento de resistencia), sobre los síntomas de ansiedad y depresión (Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria [HADS], la medida de resultado principal).

También se observaron efectos beneficiosos en resultados secundarios, como la calidad de vida y la gravedad de los síntomas motores (MDS-UPDRS III), hasta 3 meses después de la intervención.

Un ensayo clínico aleatorizado de seguimiento (n=68) mostró que la meditación de atención plena (es decir, sin yoga) fue más eficaz que los estiramientos y el entrenamiento de resistencia para mejorar los síntomas depresivos. aunque con un tamaño del efecto menor que en el ensayo anterior.

El ensayo clínico aleatorizado más reciente con 159 participantes, se compararon directamente el yoga, la meditación y el tratamiento habitual (grupo de control en lista de espera) en relación con la ansiedad y la depresión (utilizando la escala HADS como variable principal).

Tanto la meditación como el yoga mejoraron la ansiedad en comparación con el tratamiento habitual, mientras que solo la meditación mejoró la depresión en comparación con el tratamiento habitual.

La comparación entre la meditación y el yoga no mostró diferencias significativas en la ansiedad ni en la depresión.

Otros ensayos clínicos aleatorizados de menor tamaño confirmaron los beneficios de las intervenciones basadas en la atención plena sobre la calidad de vida en la enfermedad de Parkinson. uno incluso utilizando un enfoque basado en videollamadas, pero sin efectos sobre la depresión o la ansiedad. Un metaanálisis reciente analizó 12 ECA que probaron el efecto de las intervenciones basadas en mindfulness (n total = 288) frente a los controles (n total = 283, tratamiento habitual) sobre la depresión y la ansiedad en la enfermedad de Parkinson.

Las intervenciones basadas en mindfulness redujeron significativamente la depresión y la ansiedad, pero no mejoraron los síntomas motores (MDS-UPDRS).

No se observaron diferencias regionales (entre Europa, Asia, América y Australia) en cuanto a los efectos sobre la depresión y la ansiedad, pero las intervenciones basadas en mindfulness tuvieron un mayor efecto sobre las habilidades de mindfulness en los participantes asiáticos.

Interacciones gen-ambiente

El efecto de factores externos sobre el riesgo o la progresión de una enfermedad, cuyo papel puede modificarse según el genotipo.

En otras palabras, un mismo factor ambiental o de estilo de vida puede dar lugar a diferentes fenotipos dependiendo de la constitución genética de cada individuo.

Los enfoques farmacoterapéuticos dirigidos a los procesos neurodegenerativos subyacentes no han logrado, hasta el momento, reducir de forma convincente la progresión de la enfermedad de Parkinson.

Una posible explicación es que los fármacos suelen abordar un componente específico de la compleja fisiopatología. Sin embargo, dada la naturaleza multifactorial de esta fisiopatología, podrían ser necesarias múltiples estrategias aditivas o sinérgicas para mitigar eficazmente la progresión de la enfermedad.

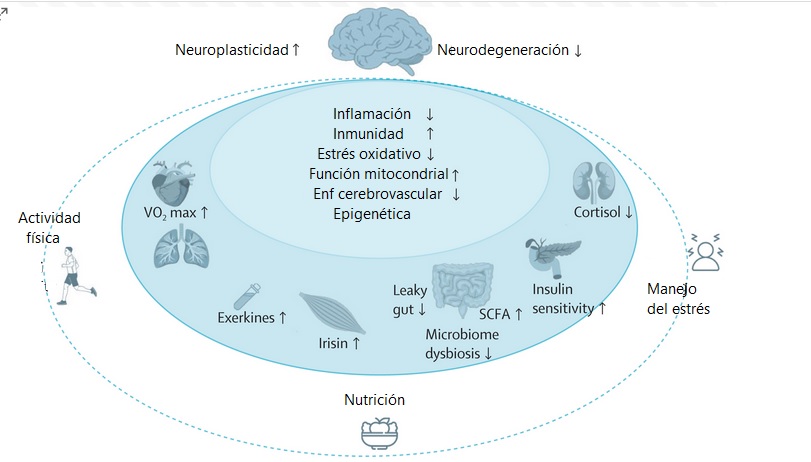

Los mecanismos de acción biológicos, generalmente más pleiotrópicos, de las intervenciones en el estilo de vida las hacen atractivas como una posible estrategia modificadora de la enfermedad.

Las intervenciones en el estilo de vida podrían influir en la evolución de la enfermedad de Parkinson al modular la neurodegeneración (es decir, ralentizar los procesos patológicos primarios), promover la plasticidad neuronal (es decir, potenciar los mecanismos compensatorios) o ambas.

Analizamos varios estudios que investigaron los efectos biológicos de las intervenciones en el estilo de vida en la enfermedad de Parkinson.

Estos hallazgos no deben sobreinterpretarse. Ante la falta de biomarcadores bien validados para la progresión de la enfermedad, resulta difícil distinguir entre los efectos sintomáticos y los que modifican su curso.

Referencia:

The Lancet Neurology 15 de octubre 2025

![]()